Recensement du 8 mars 1931 de la population de la ville d'Agadir

:

3 081 habitants se répartissant ainsi :

Français : 725 (702 citoyens français, 22

sujets français, 1 protégé français)

;

Européens : 123 (32 Espagnols, 41 Italiens, 50

autres nationaux) ;

Indigènes : 2 233 (1967 Musulmans, 266 Israélites

marocains) (Zeys, 229-230).

Militaires : 817

La population avait augmenté de plus d'un tiers en 5 ans.

La population du Souss était évaluée à

300 000 habitants.

1931 et 1932 subirent à nouveau le passage

destructeur des sauterelles.

1932 :

La situation foncière fut rapidement et efficacement apurée

en 1932 grâce à la Commission de Conciliation présidée

par P. Zeys.

Pierre Robitaillie dans un ouvrage qui s'intitulait : "…

Agadir Le Sous … Aperçus d'organisation économique

et rationnelle" (paru en juillet 1932) concernant la

période allant de février à septembre 1931,

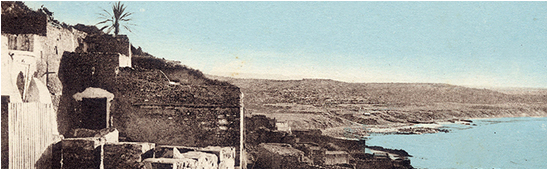

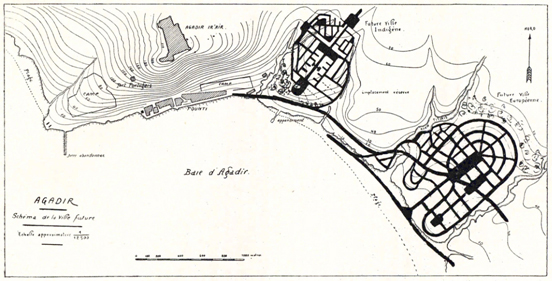

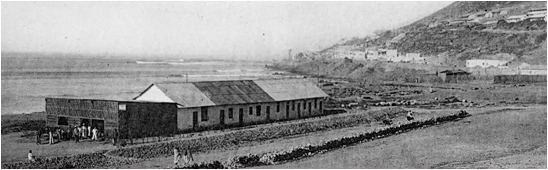

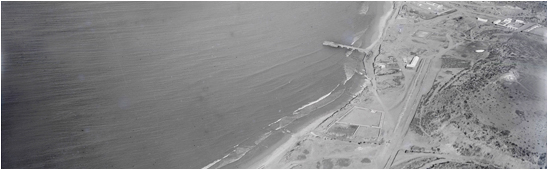

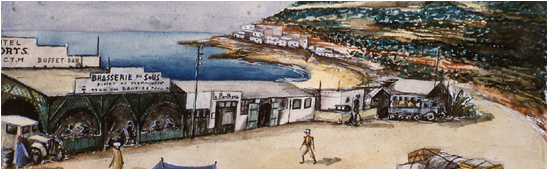

écrivait : "Les constructions édifiées

près du port au flanc de la Kasbah, abritent surtout des

bureaux administratifs et militaires. Plus loin sur le Front

de mer, se trouvent le souk, la poste, les baraquements à

usage de comptoir, garages, hôtels, etc." (Robitaillie,

p. 106).

Sur la rive Sud du front

de mer, des constructions

légères, bâties côté mer, représentaient

le commerce et l'industrie à Agadir ; "ce qui caractérise

Agadir, disait-il, c'est l'extraordinaire circulation qui

s'y développe, l'activité qui s'y déploie,

la foule bizarre qui s'y coudoie ; le tout s'apparente avec les

caractéristiques d'une ville embryonnaire du Far-West"

(Robitaillie, 1932, p. 106).