La réunion d'une Commission

mixte en vue d'examiner les problèmes que posait l'ouverture

du port au commerce fut décidée (Dépêche

N° 1014 SGP du 11 février 1921, CADN).

Les réunions

de cette commission se déroulèrent à Agadir

les 13, 14 et 15 mars 1921,

sous la présidence M. Maitre-Devallon (directeur

général adjoint des TP)

auxquelles participèrent :

le colonel Freydenberg (commandant le cercle autonome

d'Agadir),

les ingénieurs des Ponts et Chaussées (Picard

et Monat),

Favereau (Chef du Service des Domaines),

des représentants des Douanes, PTT, de l'Enseignement,

du Service d'Architecture, du Service de Santé,

le Secrétariat général du Protectorat,

l'État-Major du Maréchal,

la Marine,

les Services municipaux (représentés par le capitaine

Mondet qui s'était auto-investi de cette fonction

ce qui constituera un incident),

la Direction des Renseignements. |

Le 13 mars 1921, deux sous-commissions furent créées

:

- La 1ère sous-commission, technique, (composée

du directeur-adjoint des Travaux Publics (M. Maitre-Devallon)

et des ingénieurs Monat et Picard) fut chargée

d'examiner les questions de travaux publics et en particulier

de fixer l'emplacement définitif du port ;

- La seconde sous-commission

présidée par le commandant Cavard et comprenant

tous les autres membres de la commission fut chargée de

rechercher le meilleur emplacement de la ville future

et chercher à appliquer sur le terrain le plan dressé

à Rabat par M. Prost (chef de service des Plans de

Villes) suivant les données fournies par la mission

Sanglé.

Le 14 mars 1921 :

- Après s'être rendue sur le terrain, la 1ère

sous-commission estima qu'il y avait lieu d'abandonner l'emplacement

actuel du port et de le reporter près du débarcadère

(appontement) dans la portion de la baie comprise à

l'Est des Subsistances et le ravin de Tildi ;

- En même temps, cette solution déterminait l'emplacement

de la future ville.

|

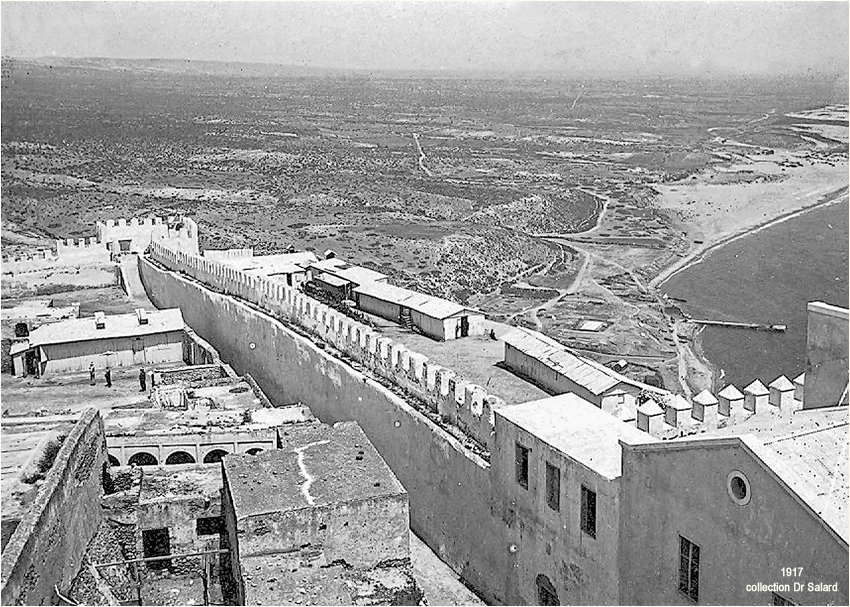

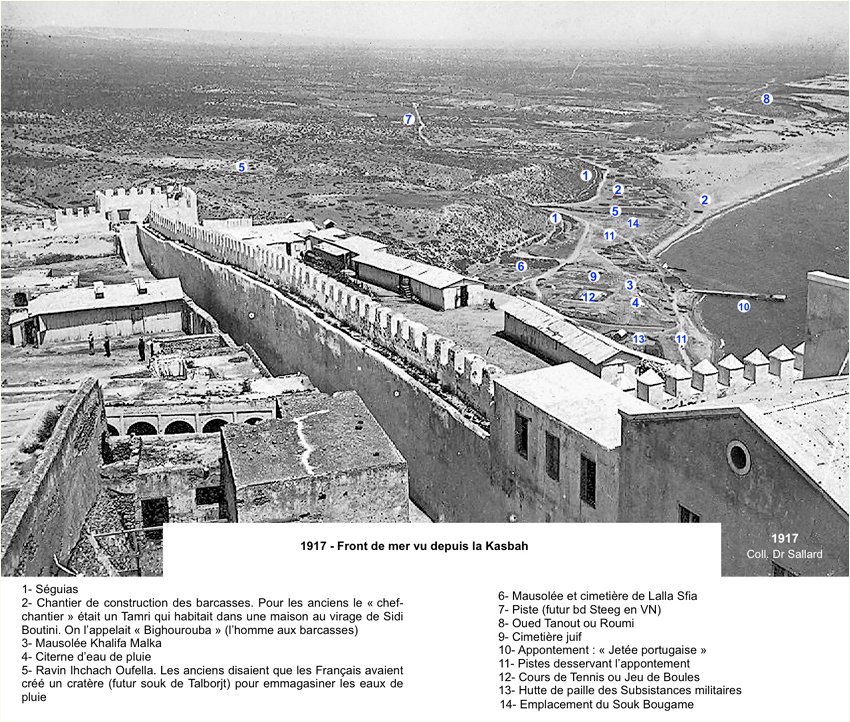

À

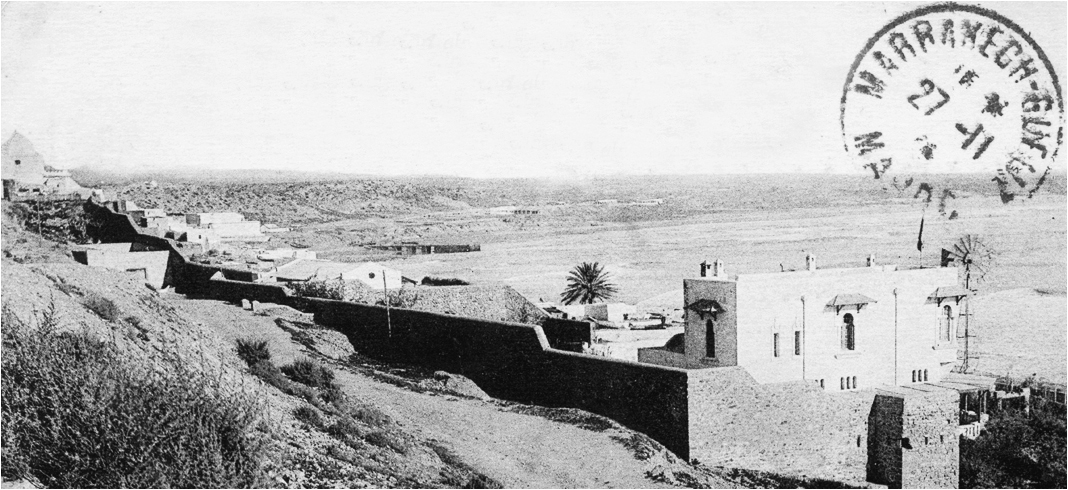

quoi ressemblait Agadir en 1921 :

Au printemps

1921, lors d'un voyage organisé dans le Souss par Prosper

Ricard

(Chef du Service des Arts Indigènes du Maroc (1920-1935)),

le linguiste Émile Laoust (1876 1952) qui se trouvait

en compagnie du capitaine Martel, de MM. Pallary et Sharpe, décrivit

ainsi Agadir : |

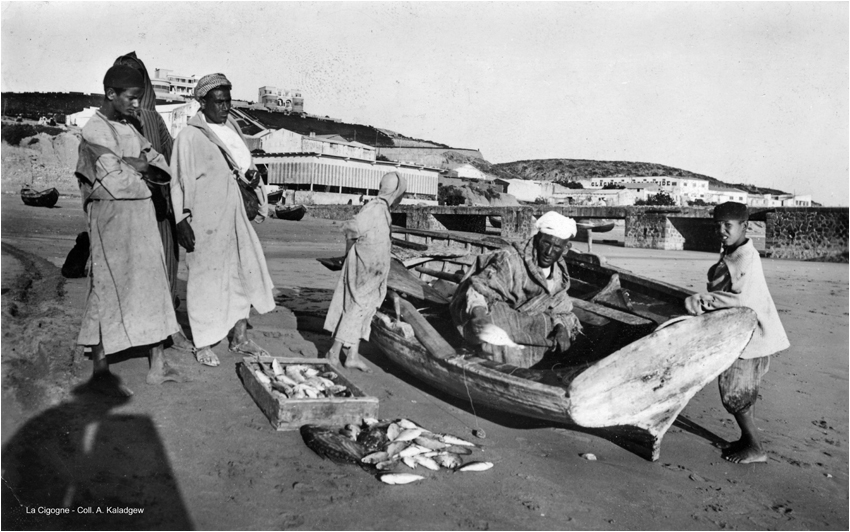

"

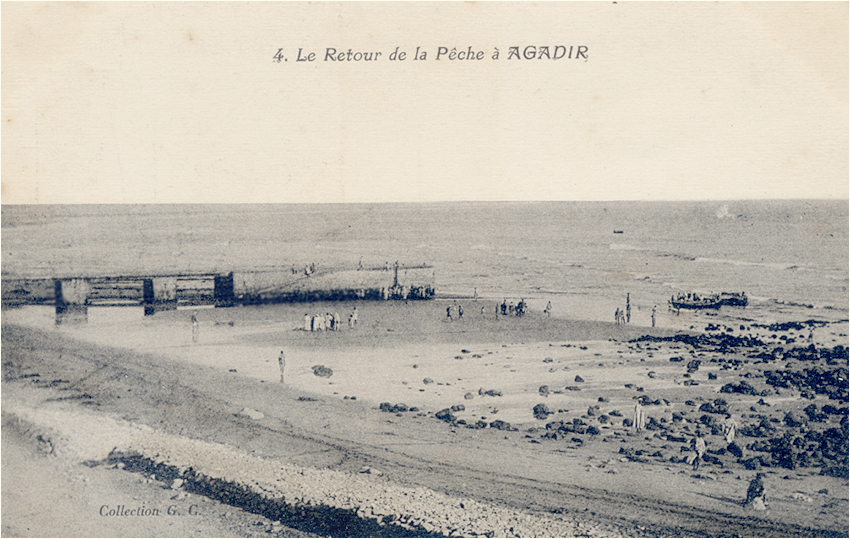

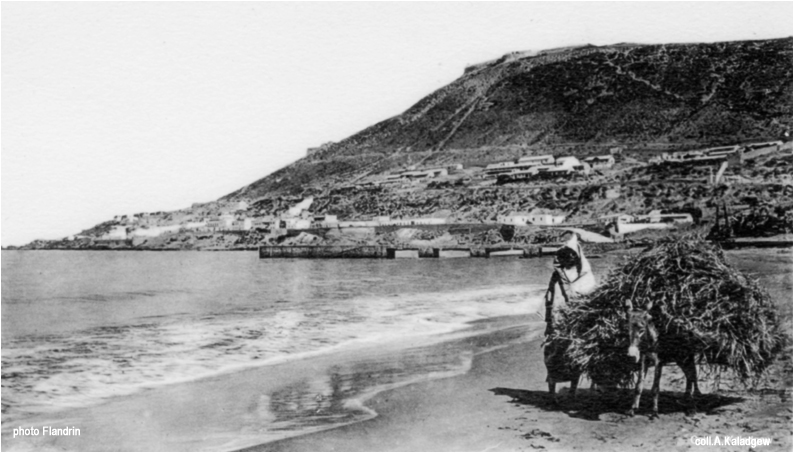

Le port berbère s'étend au fond de la baie auprès

d'un wharf en construction, non loin d'un cimetière juif

avec de grossières figurations humaines taillées

dans les pierres tombales ".

" Quelques pirogues dépourvues de leurs agrès

sont tirées sur le sable dans un endroit désert.

Quand les pêcheurs ne sont pas en mer, on peut les voir

au village assis à l'ombre de leurs maisons, le long de

la corniche qui domine la baie, surveillant ou raccommodant leurs

filets qui sèchent au soleil " (É. Laoust, Hesperis, p. 244). |

|

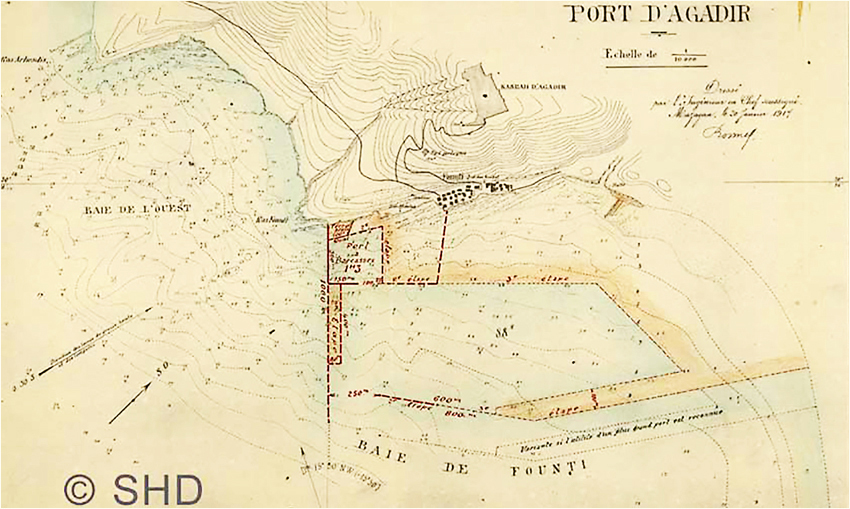

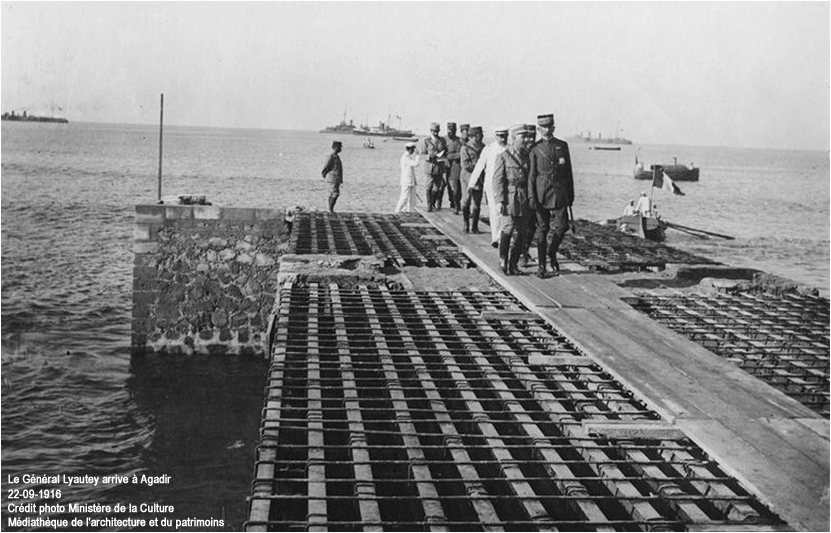

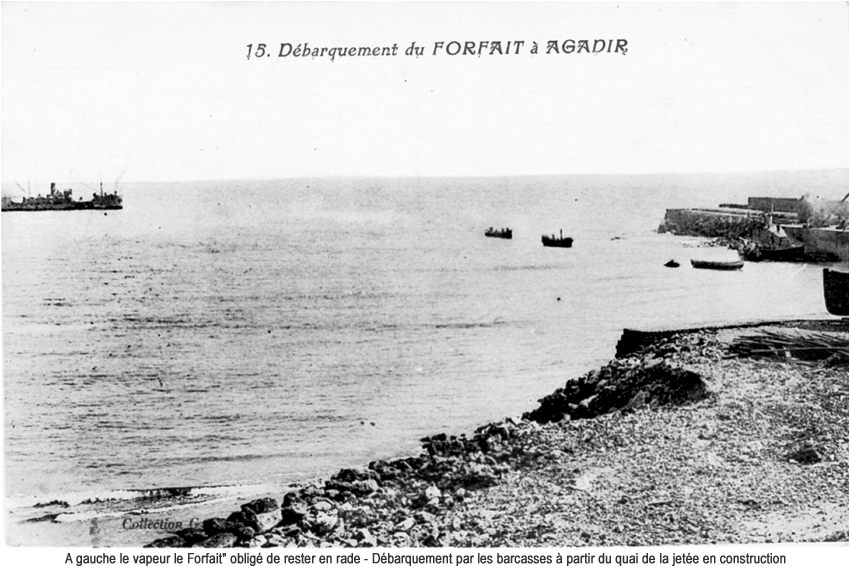

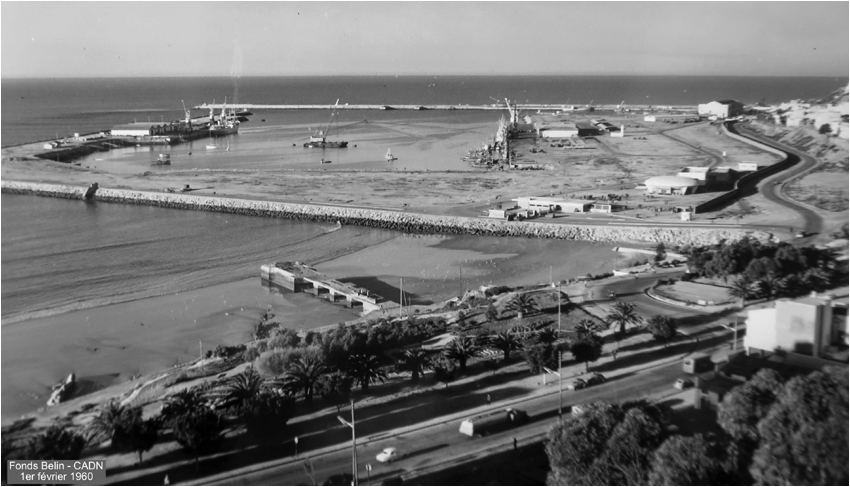

| Le nouveau port

était ainsi constitué de la jetée Nord-Sud

qui n'atteignait en 1921 que 170 mètres de long

et d'un quai de déchargement presque perpendiculaire à

la jetée et au Sud, muni d'une grue à vapeur (J.

Raymond, p. 328). |

La jetée

Nord-Sud avait été construite sur le petit cap

à l'abri des vents du Nord Ouest soufflant toute l'année.

Le port, construit pendant la première guerre mondiale,

rendit de grands services en abritant des vents du large, les

navires et sous-marins et patrouilleurs opérant dans les

parages. |

L'appontement

était maintenant plus ou moins abandonné, envahi

par le sable.

Selon J. Raymond, la construction du port fut arrêtée

pour deux raisons sans compter la période de guerre : |

1. Le port situé

au pied de la colline n'avait pas assez d'espace pour se développer

vers l'arrière ;

2. Le port s'ensablait trop rapidement par ailleurs. |

|

En 1921,

il était possible d'aller à pied sec à marée

basse jusqu'à hauteur de l'extrémité ouest

de la jetée.

Le quai de débarquement servait à marée

haute à décharger les approvisionnements qui arrivaient

une fois par mois de Casa-

blanca (par le bateau "Forfait").

On pouvait heureusement décharger à Agadir des

navires en toutes saisons, car il n'y avait pas de ressac. Malgré

le vent violent qui soufflait sans cesse, la baie restait calme

et très poissonneuse (bonites, soles, grondins, raies,

mulets, langoustes, etc.). Il n'était pas rare de voir

des chalutiers espagnols et portugais opérer dans la baie.

J. Raymond estimait qu'il n'était pas déraisonnable

de prévoir une pêcherie moderne à Agadir

avec fabrique de conserves et de salaisons et utilisation des

déchets comme engrais (J. Raymond, p. 329.). |

Deux fois par

semaine, un souk se tenait le jeudi et le dimanche à

la sortie Est de Founti sur le front de mer (J. Raymond,

p. 331) à proximité de l'appontement.

On y trouvait de la viande, des poulets, des œufs, du beurre,

du poisson, des fruits et des légumes en petite quantité.

Les militaires étaient ravitaillés par l'administration

militaire.

Il existait une coopérative militaire bien achalandée

où tous les Européens civils pouvaient se fournir

"à quelques centaines de mètres du douar

réservé, vaste enceinte basse contenant une

série de niches immondes où une cinquantaine de

filles se livraient à la prostitution ". |

|