La

situation juridique des terrains à Agadir fut alors exposée à

la Commission par M. Favereau (Chef du Service des Domaines).

Tout le périmètre dans lequel se trouvait englobé

Agadir et ses environs était en principe (sic) Makhzen.

En ville pouvaient exister : ou bien des immeubles Makhzen,

melk, ou bien des immeubles dont l'asel (nue-propriété)

était Makhzen mais dont la zina (propriété

des constructions) appartenait aux occupants. En dehors de la

ville n'existaient que des terrains Makhzen, occupés

à titre guich par les tribus environnantes. Ce

n'était là qu'un principe général

: il était possible qu'il y eût des biens ruraux

habous ou melk dont le caractère était

établi par des titres réguliers.

Le seul moyen d'apurer définitivement la situation

juridique des terrains d'Agadir était la procédure

de délimitation du domaine de l'État prévue

par le dahir du 3 janvier 1916.

Cette procédure

relativement rapide ne pourrait être engagée

qu'après l'ouverture d'Agadir.

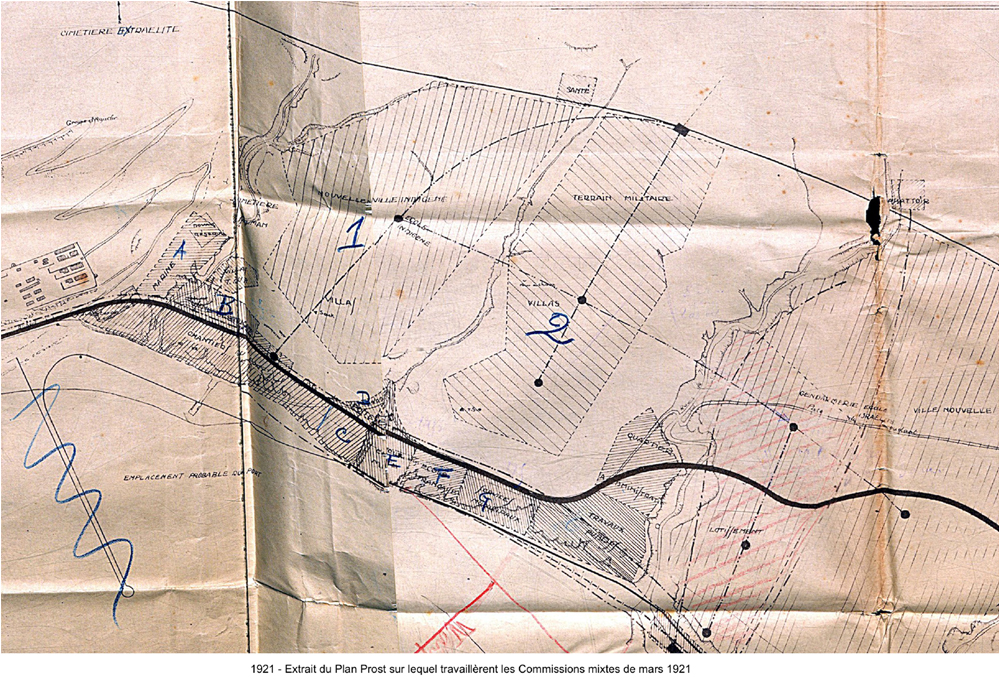

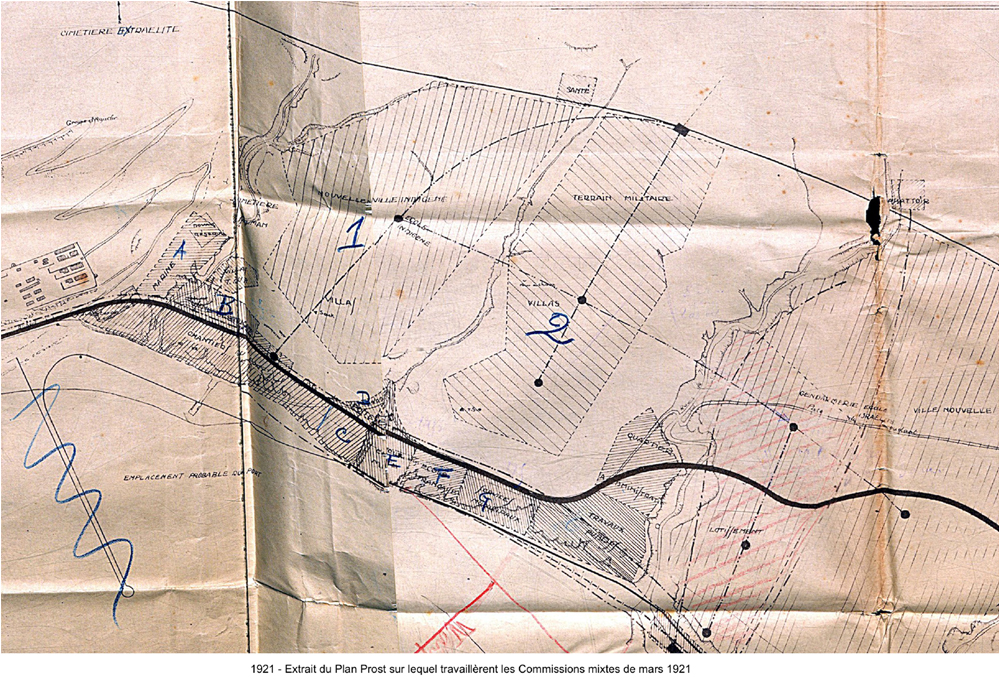

Or il était indispensable que le lotissement de la ville

nouvelle soit prêt avant l'ouverture afin que les premiers

arrivants trouvent immédiatement de quoi s'installer.

Il était possible dans ces conditions que les terrains

choisis par la Commission pour l'emplacement de la ville nouvelle

fassent l'objet de revendications qui ne seront connues que lorsqu'elles

seront révélées par la voie de l'opposition

à la procédure de délimitation.

Ceci ne devrait pas être un obstacle, il était nécessaire

d'agir comme si les terrains étaient libres ; le Domaine

réglerait plus tard les litiges (Commission, p. 19,

CADN).

En ce qui concernait

l'emplacement de la ville nouvelle, cet emplacement était

constitué par des terres non cultivées que leur

nature rocheuse rendait impropre à la culture. Il s'agissait

des terres "mahroum" dont la propriété

en droit musulman appartenait à l'État.

Il fut proposé que le capitaine, Chef du bureau local

des Renseignements, fasse établir un acte de notoriété

attestant que le périmètre dont les limites étaient

celles de la ville nouvelle, appartenait à l'État

en tant que mahroum et n'avait jamais fait l'objet d'appropriation

privative.

La délimitation proprement dite en la forme du dahir de

1916 portant sur tous les terrains d'Agadir, ne pourra se faire

qu'après l'ouverture de la ville. En attendant, le cadi

devra refuser catégoriquement toutes autorisations quelles

qu'elles soient d'acte constitutif, déclaratif ou translatif

de propriété portant sur les terrains d'Agadir.

La Direction Générale des TP devra prendre un dahir

d'utilité publique concernant le port et les installations

annexes, les voies de communication y compris la voierie, le

chemin de fer, l'adduction d'eau, les égouts, l'installation

des services publics, l'hôpital et toutes les installations

d'utilité publique.

Ce dahir déclaratif d'utilité publique portera

la réserve d'une large zone de servitude.

L'autorité militaire prendra de son côté

en ce qui concerne le terrain d'installation qu'elle aura choisi,

toutes les mesures qu'elle jugera opportune.

|