Pendant la guerre de 1939-40, l'industrie de salaisons commença

à se développer à Agadir avec un petit quartier

industriel constitué à Anza au nord-ouest

d'Agadir.

Mais ce quartier, très étroit, offrait des inconvénients

: il était limité entre la route et la mer, il

ne pouvait être étendu, la pente étant trop

forte et les embruns trop importants pour l'industrie de la conserve.

Pour ces raisons, la municipalité envisagea la mise en

place d'une autre zone à l'est de la ville, zone

bien dégagée, sur un plateau en pente douce permettant

toutes les extensions ultérieures mais présentant

cependant l'inconvénient d'être à 4,5

km du port.

Les avantages de cette situation l'emportèrent et l'emplacement

du Quartier Industriel fut choisi à l'est de la ville.

Le zoning tracé par Henri Prost dans les années

20 fut maintenu par Michel Écochard, directeur

du Service de l'Urbanisme fin des années 40, promoteur

de la Charte d'Athènes et du principe de l'Habitat social

adapté au plus grand nombre.

Le service de l'Urbanisme reprit le plan du Quartier Industriel

afin de simplifier les parcelles en les rendant orthogonales,

pour faciliter le raccordement ferré en cas de création

d'un chemin de fer à Agadir.

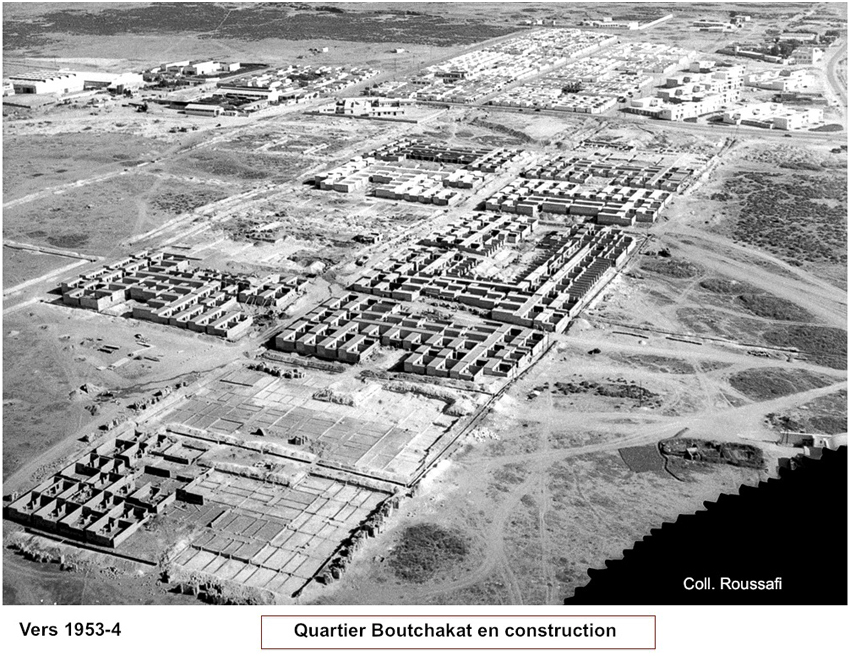

Les zones d'habitat ouvrier dispersées à

l'intérieur du QI furent regroupées dans la

partie sud de celui-ci, en liaison directe avec les industries

et pouvant s'étendre au besoin.

À partir de 1949, les usines de

conserve (usines de traitement de

poisson et de légumes) construites à un rythme

effréné (une cinquantaine en 1949-50) durent faire

face à une pénurie de main d'œuvre.

Les entreprises firent appel à du personnel féminin

provenant de régions de plus en plus éloignées

d'Agadir et les déplacements en camions pour aller chercher

les ouvrières dans les douars ne permettaient pas de répondre

rapidement aux besoins des usines.

En 1951, deux douars de 320 et 140 tentes furent

constitués aux abords de la ville.

Certains entrepreneurs furent sensibles au problème du

logement et participèrent à la mise en place d'habitations

ainsi Carnaud et Forges de Basse-Indre. Fernand Barutel

à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie

aurait "exigé" des conserveurs qu'ils

financent des cités pour loger la main d'œuvre qu'ils

réclamaient à corps et à cris. Des conserveurs

constituèrent des petites médinas archi-minuscules

dans l'enceinte des conserveries.

C'est dans ce contexte qu'intervint à Agadir, Michel Écochard

directeur de l'Urbanisme, bien décidé à

mener une politique de logement social de grande envergure.

Il s'agissait de favoriser l'habitat des catégories

sociales peu favorisées pour éliminer les bidonvilles

en voie de constitution et reloger les habitants des quartiers

surpeuplés du Port, de Founti, de la Kasbah, de Yachech

et des fermes environnantes.

À Agadir, la municipalité possédait plus

du tiers des terrains du Quartier Industriel. Après

avoir réalisé l'équipement par tranches

sur son budget ordinaire, elle put revendre ces terrains à

un prix qui fixa celui des autres terrains appartenant à

des particuliers, en évitant ainsi la spéculation.

Les décideurs optèrent pour le principe de la séparation

stricte de l'habitat et de l'industrie. Il s'agissait de

protéger les populations des odeurs et fumées

apportées par le vent, et d'établir des liaisons

faciles et rapides entre le QI, les zones de résidence

et les centres de trafic.

Les plans des QI furent entérinés par dahirs,

pris à la diligence de la Direction de l'Intérieur

(Service de l'Urbanisme).

|