| En

1670, Moulay Er Rachid marcha sur Iligh, capitale

du Tazerwalt ; Agadir lui ouvrit ses portes mais ne tarda pas

à retrouver son indépendance (D. Jacques Meunié,

T II, p. 760). |

|

| Agadir aurait connu un

bon développement sous le règne du grand sultan

alaouite Moulay Ismaïl (1672-1727) devenant un important

centre de commerce caravanier avec le Soudan, connu sous le nom

de "Bab Es Soudan". Selon l'explorateur Oskar

Lenz, toutes les caravanes s'y rendaient (O. Lenz, I, pp. 366-7). |

|

| Mais à la mort du

sultan Moulay Ismaïl en 1727, l'anarchie s'installa dans

le Souss en particulier sous le sultan Moulay Abdallah (plusieurs

fois proclamé puis renversé) jusqu'à la

nomination de son fils Sidi Mohamed comme gouverneur du

Souss. |

|

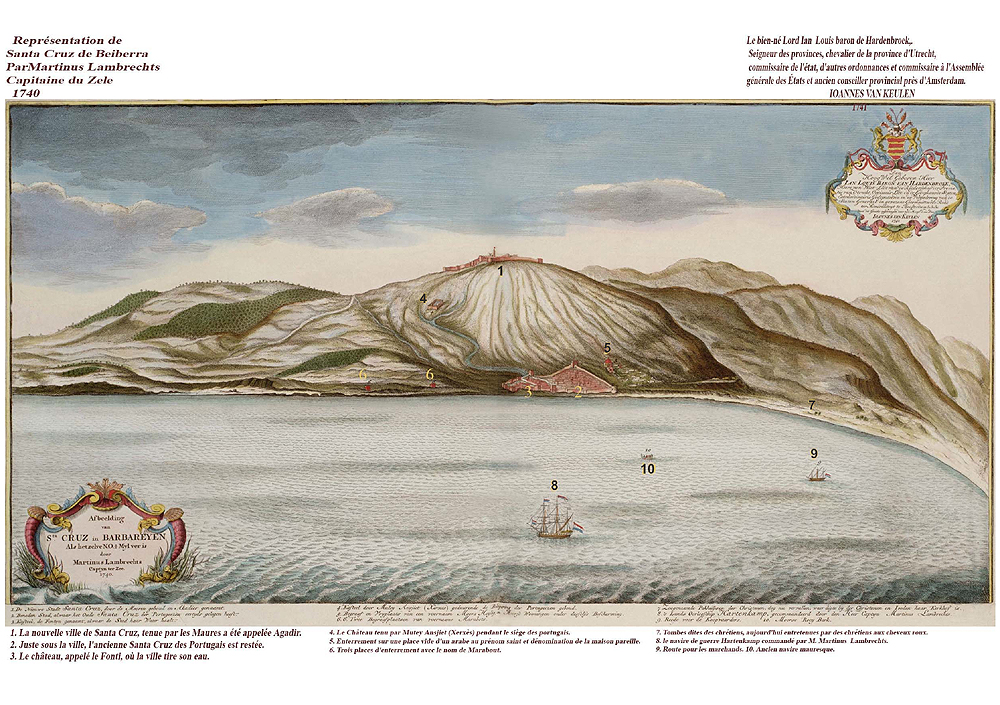

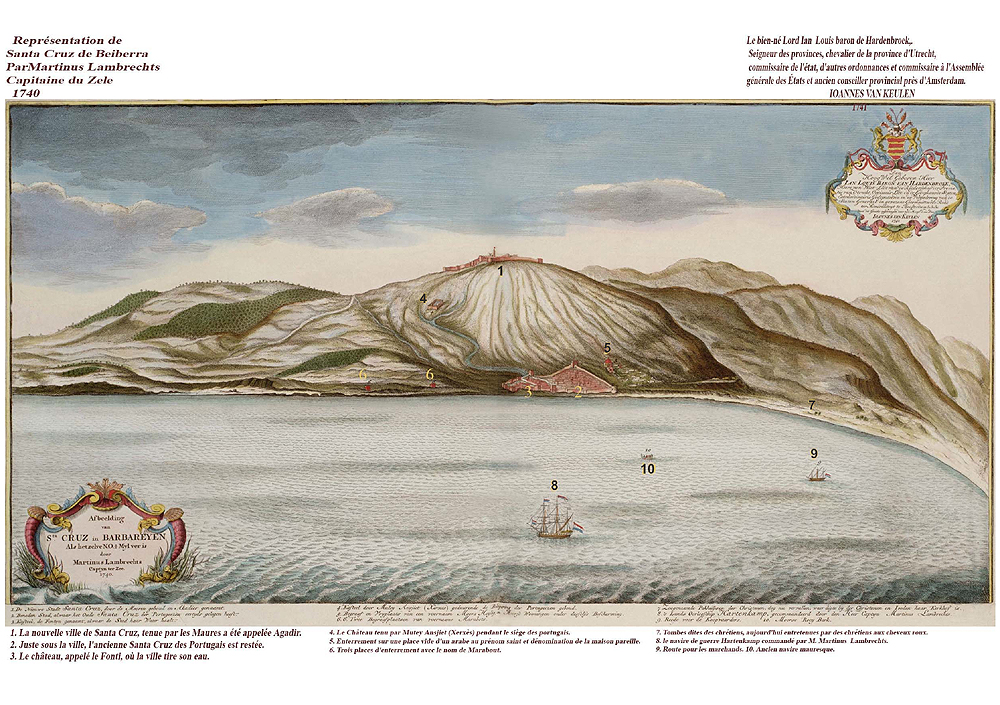

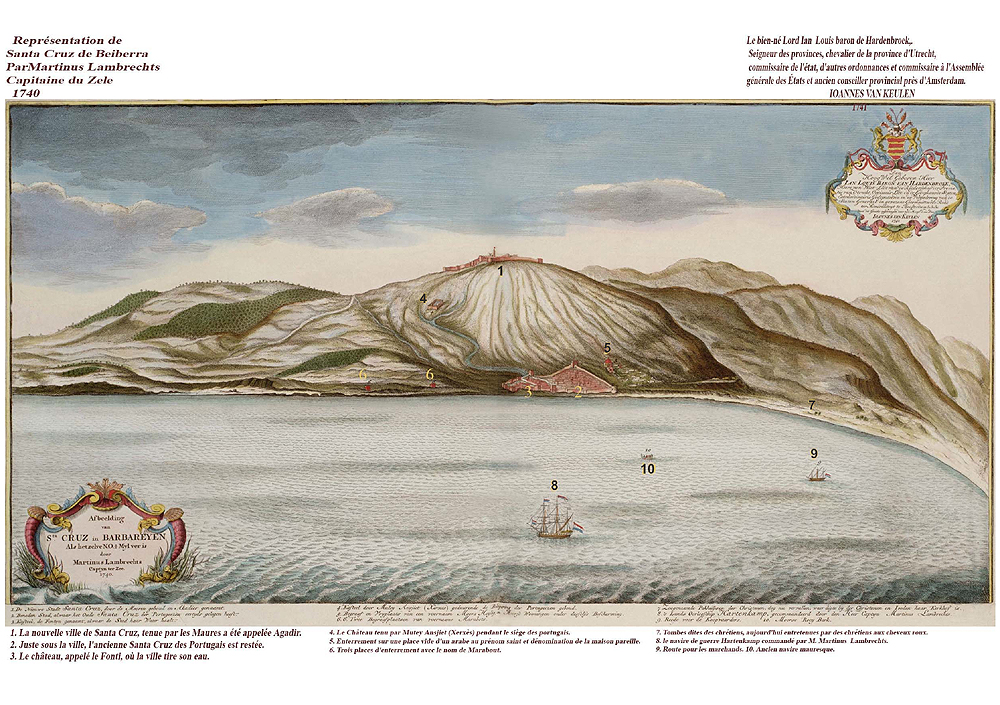

Séismes de 1731 et de 1755

Agadir aurait subi un séisme en 1731 ("Von

Hoff écrit : 1731 - Ein Erdheben verwüstet die

Stadt Sainte-Croix in Marocco" : Un tremblement de terre

détruit la ville de Sainte-Croix au Maroc) (D'après

Verneur, Journal de Voyage, t. XV, p. 50) ; Le commandant

Roux (1934) identifie Sainte-Croix à Santa-Cruz d'Agadir

(Cité par J.-P. Rothé, Séisme d'Agadir

et séismicité du Maroc, 1962, p. 18).

On peut constater que le nom de Sainte-Croix persiste encore

dans les écrits européens.

La Kasbah d'Agadir Ouflla aurait été restaurée

ou reconstruite en 1732.

En 1755, le grand tremblement de terre qui détruisit

Lisbonne aurait affecté le Maroc et Agadir à nouveau

(Rothé, La séismicité au Maroc, p.

20, 1962).

Gérance du port d'Agadir

La plupart des ports du Maroc étaient

mis en gérance par les sultans. Les Juifs qui jouaient

un rôle prépondérant dans le commerce prenaient

à ferme ou à rente les droits des souverains dans

les ports.

En 1762, on apprend par Georg Høst qui fut vice-consul

danois à Souira, que "le juif Ben Isso"

tenait en gérance le port d'Agadir, pour lequel il était

redevable d'une somme de 20 000 piastres.

Connaissant bien ce Juif, le sultan Mohamed Ben Abdallah le fit

venir devant lui et lui aurait dit :

"Toi, le truand, tu vas recevoir la peine que tu mérites,

non pas à cause de l'argent que tu me dois personnellement

- tes frères (les autre Juifs) me le paieront jusqu'au

dernier sou - mais pour ce que, toute ta vie durant, tu as truandé

tant chez les Maures que chez les Chrétiens, et même

chez les autres Juifs" ; "Et il lui fit couper les

deux mains" (G. Høst, p. 62).

Par ailleurs, le nommé

Taleb Salah Ben Daoud El Mejjatti se serait rendu indépendant,

propriétaire de nombreuses terres irriguées et

habousées avec Agadir comme capitale. Il percevait des

droits sur les bateaux étrangers et des redevances sur

les caravanes.

Le sultan aurait résolu de le soumettre et vint camper

avec sa mehalla chez les Haha Aït Tameur. Moulay Mohamed

ben Abdallah aidé des Ksima du Cheikh El Hadj El Hassan

Ben Ali put se porter au lieu dit Boggam au pied de la

forteresse d'Agadir. La place se serait rendue après quelques

jours de siège et Taleb Salah aurait été

pris vivant et condamné à la torture. Il aurait

réussi à se donner la mort.

Parmi ses descendants, se trouverait le Cheikh Mohamed Ben

El Hassan Amjott (1927, Rapport Boniface, p. 7-8) |

|

.

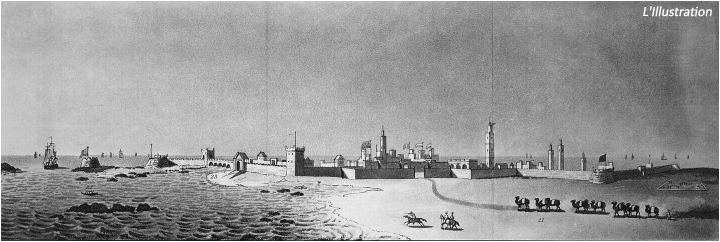

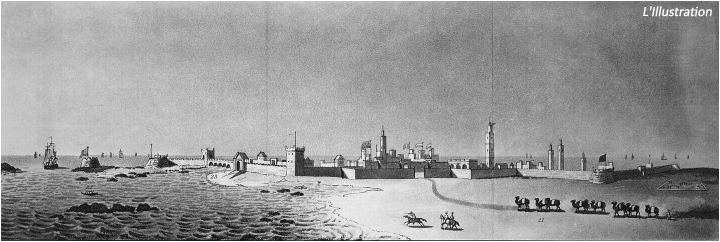

Création de Mogador (Essaouira,

Tassourt) - Déclin et fermeture d'Agadir (1765-1776)

En 1764-5, le sultan Sidi Mohamed

ben Abdallah (1757-1790) décida de créer le

port d'Essaouira (Mogador) en un lieu autrefois occupé

par les Portugais, pour s'assurer et contrôler le monopole

du commerce maritime et mettre un terme à l'insoumission

des tribus du Souss qui menaçaient la sécurité

de l'empire.

En conséquence, le port de Massa sera détruit

et celui d'Agadir fermé en 1765 puis définitivement

interdit aux navires étrangers en 1776.

Les habitants d'Agadir durent quitter la ville et s'installer

à Essaouira où un quartier "Derb Ahl Agadir"

leur fut attribué. Des négociants juifs furent

encouragés à venir s'installer à Souira

(Tassourt), logés à l'intérieur de la Kasbah.

Les familles juives commerçantes Aflalo, Pena, Guedala

(familles de Tujjar Es Soltan) quittèrent Agadir.

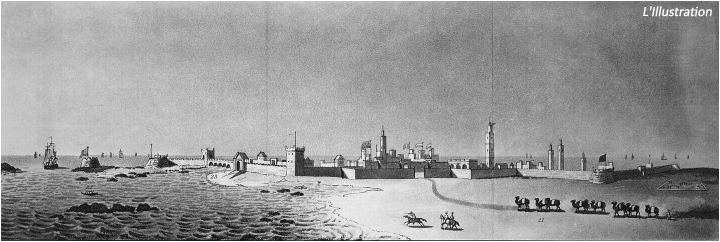

Le consul de France à Mogador, Louis Chénier, confirmera

que la place d'Agadir fut pendant longtemps le centre d'un grand

commerce jusqu'en 1773 ; les nations de l'Europe y avaient plusieurs

établissements que l'empereur fit passer à Mogador,

"après avoir fait démolir les fortifications

de cette ville".

À partir de

cette date, le mouillage d'Agadir ne sera plus guère fréquenté

et la ville sera quasiment ruinée

(D. Jacques-Meunié, II, 555).

Les voyageurs qui traversaient le Souss et passaient devant Agadir,

s'étonneront de cette situation déplorable ; en

1789, le chirurgien anglais William Lempriere appelé

à Taroudant pour soigner le fils du sultan Sidi Mohamed

Ben Abdallah, put observer que la place d'Agadir était

déserte ; Il s'étonna qu'on n'ait pas continué

à donner la préférence à cette place

pour toutes les spéculations de commerce (W. Lempriere,

1791, Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fez fait

pendant les années 1790 et 1791). Dans la traduction

française de cet ouvrage sous le titre : "Le Maroc

il y a 100 ans" figure une gravure de Peter Haas représentant

la Kasbah d'Agadir Ouflla et Founti (Santa Cruz) qu'on retrouve

dans l'ouvrage de Georg Höst, vice-consul danois à

Mogador (Efterretninger om Marokos og Fes (1760-1768).

En 1880, l'explorateur

Oskar Lenz séjournant dans le Souss, constata à

son tour que le port d'Agadir était le meilleur des ports

marocains ; cependant, il était vide et abandonné.

La ville était en complète décadence ; elle

ne comptait que quelques centaines d'habitants, tous Maures,

à l'exception de quelques familles juives. Agadir située

sur un rocher de plus de 200 mètres d'altitude constituait

une forteresse naturelle en outre fortifiée par des murailles

et des batteries

(O. Lenz, I, p. 366). |

|

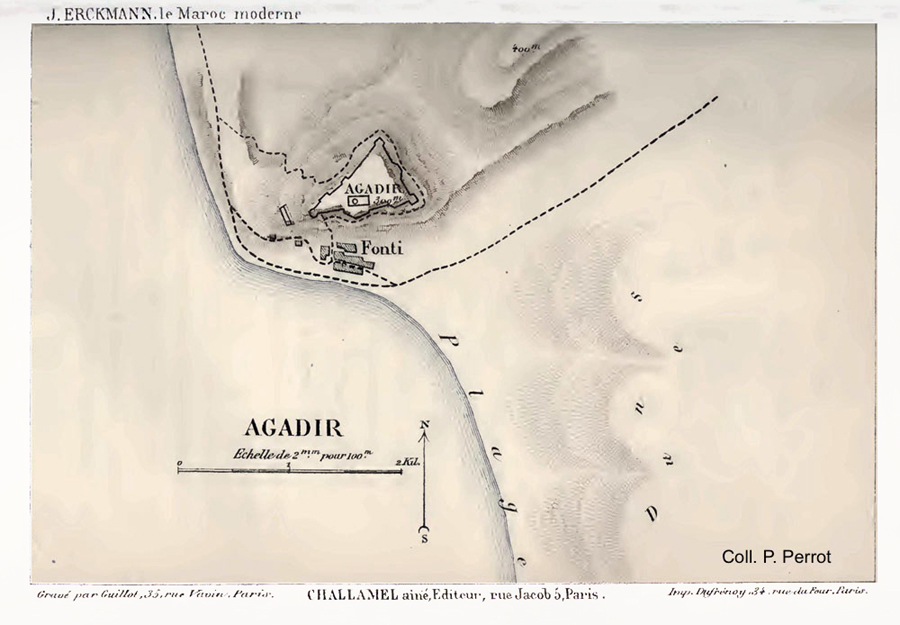

| En 1882, deux

ans plus tard, l'officier Jules Erckmann, instructeur

et chef de la mission française au Maroc (1878-1883) pour

le compte du sultan Hassan I (1873-1894), constatait que

les murs de la forteresse d'Agadir étaient en bon état

mais les chemins qui y aboutissaient étaient difficiles

et tortueux. Celui qui passait à l'Est longeait le mur

d'enceinte à un endroit où il n'y avait guère

que deux mètres de hauteur, ce qui permettait aux voleurs

de l'escalader ; du côté de la mer, on voyait un

misérable village de pêcheurs appelé Founti. |

|

La place d'Agadir étant le meilleur mouillage de l'océan

depuis le cap Spartel jusqu'au cap Juby, la ville aurait dû

s'étendre, mais il n'en fut rien : après la fondation

de Mogador (Essaouira), elle fut fermée au commerce européen

et ses relations avec l'Europe cessèrent à peu

près complètement (J.

Erckmann, pp. 50-51).

Les grandes puissances s'intéressaient

particulièrement au Maroc et parmi elles les Français

(installés en Algérie) et les Allemands ; la région

du Souss était réputée pour sa richesse,

les Français et les Allemands en rivalité essayaient

de s'implanter en achetant des terrains et en effectuant toutes

sortes de recherches.

Coup d'Agadir (1er juillet 1911-

28 novembre 1911)

|

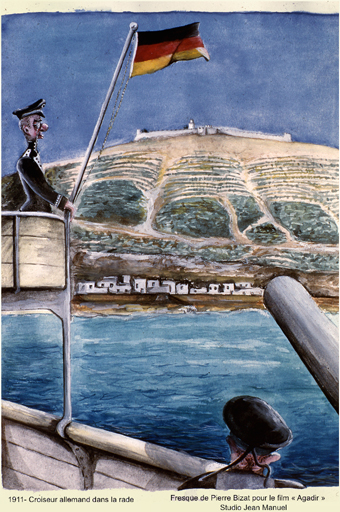

Après l'occupation de Fès

par les Français au printemps 1911, l'ambassadeur d'Allemagne

M. de Schoen fit savoir au gouvernement français que l'Allemagne,

très mécontente, avait décidé d'envoyer

un bâtiment de guerre dans la rade d'Agadir afin de protéger

les intérêts de ses ressortissants dans le Souss

et affirmer ses prétentions dans la région.

La canonnière allemande "Panther" fut

envoyée en rade d'Agadir. Le "coup d'Agadir"

déclencha une crise internationale d'une extrême

gravité.

La canonnière "Panther" fut remplacée

par le "Berlin" le 6 juillet et par l'"Eber"

pour assurer le ravitaillement des Allemands depuis les Canaries

jusqu'au 28 novembre.

|

|

Une certaine effervescence régnait à Founti et

à la Kasbah où se trouvaient réunis les

journalistes Georges Mercier et Hubert Jacques, l'ingénieur

Gustave Evesque et Antoine Fleury de l'Union des Mines Marocaines,

Léon Corcos, grand commerçant de Mogador et correspondant

de la Vigie marocaine, les époux Leroux dépêchés

à Agadir par la Délégation de France à

Tanger et par M. Morizet sénateur et son épouse

en voyage au Maroc.

Un incident se produisit quand les Allemands hissèrent

leur couleurs sur les navires, les Français hissèrent

les leurs à la Kasbah ; le consul de France à Mogador

dut intervenir pour faire cesser ces manifestations.

Finalement, un accord fut négocié et signé

le 4 novembre 1911 entre la France et l'Allemagne qui laissait

à la France les mains libres au Maroc en échange

de territoires au Congo qu'elle concédait à l'Allemagne.

Protectorat français sur

le Maroc (1912-1956)

Le traité franco-marocain

conclu à Fès le 30 mars 1912 entre la République

française et le sultan Moulay Hafid instaura le

Protectorat français dans l'Empire chérifien.

Cependant dans le Souss, la situation n'était pas acquise

aux Français ; la résistance prenait de l'ampleur. |

|

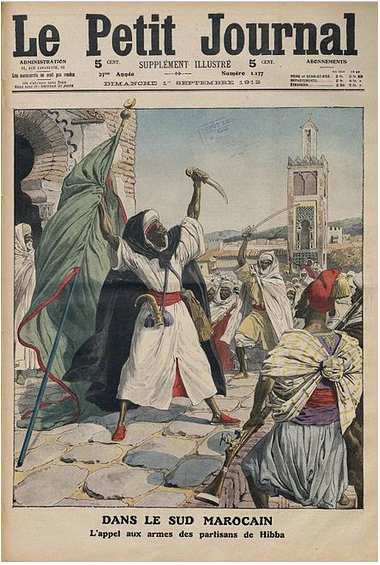

El Hiba dans le Sud marocain

Avant l'occupation française, les caïds des Ida

Ou Guelloul (Haha) avaient à Agadir un khalifa qui

prenait le titre de pacha.

Lorsque le prétendant El Hiba (d'origine saharienne,

fils du grand marabout Ma El Aïnin) autoproclamé

sultan à Tiznit, quitta cette ville (1912) pour se faire

proclamer à Marrakech, il plaça un khalifa de ses

proches, son cousin et beau-frère Cheikh Sidi Ahmed

(N'Ahmed) à la Kasbah d'Agadir.

El Hiba projetait de parvenir au Haouz en passant par le territoire

de ses partisans Ida ou Guelloul ; il préféra prendre

le chemin d'Ameskroud (dans le territoire des Ida Ou Tanan) pour

ne pas s'exposer aux tirs des croiseurs français.

Agadir fut bombardée par le "Cosmao"

(en particulier la nzala de Tanout ou Roumi, le vendredi

19 juillet 1912) puis durant deux jours consécutifs (7

et 8 août 1912) sur la citadelle où se trouvaient

les partisans hibistes (R. Agrour, p.128-136).

La mosquée de la Kasbah fut atteinte, son minaret

détruit en août 1912. Les habitants d'Agadir prirent

la fuite ; les partisans hibistes des Ida Ou Tanan et des Ida

Ou Guelloul s'installèrent dans la Kasbah. El Hiba aurait

envoyé un contingent de 400 cavaliers pour empêcher

tout débarquement à Founti (R. Agrour, p. 128).

|

Moulay Hmed Hiba fut proclamé

sultan à Marrakech le 15 août 1912 (R. Agrour, p. 138) mais fut défait militairement

à Sidi Bou Othman le 6 septembre 1912 et se réfugia

à Taroudant.

Cheikh Sidi Hmed (khalifa d'El Hiba à Agadir) et

les partisans hibistes Mesguina et Ida Ou Tanane tenaient encore

la Kasbah d'Agadir.

Cheikh Sidi Hmed avait installé pour son compte une nzala

(droits de porte) au Fondouk de Sidi Boulknadel (R. Agrour)

; les Ida Ou Tanane en contrôlaient trois autres sur la

côte dont une à Aghroud, les Imesguine (Mesguina)

une à Tamghart, les Aksimen (Ksima) celle de Founti

(R. Agrour, p. 160). Les gens du Souss se plaignaient des exactions

des partisans hibistes qui accompagnaient El Hiba (R. Agrour

(p. 160-1).

Après la défaite de Sidi Othman, le caïd

El Hadj Lhassen Ou Fkir des Guellouli (ex-allié d'El

Hiba) fit sa soumission au Makhzen et les Ida Ou Guelloul projetèrent

de reprendre Agadir.

À la suite d'une querelle survenue au sujet du partage

des nzalas, les Ida Ou Guelloul battirent les Ida Ou Tanane à

Taghazout (mars 1913) où ils établirent

un poste qui devait leur servir de point de départ pour

atteindre Agadir.

|

Tandis que les grandes harkas se constituaient

pour chasser El Hiba de Taroudant (avril 1913), les Ida Ou Guelloul

reprirent la marche en avant vers Agadir. Pendant la nuit du

23 au 24 mai 1913, ils s'emparèrent de Founti par surprise,

mais en furent chassés les jours suivants.

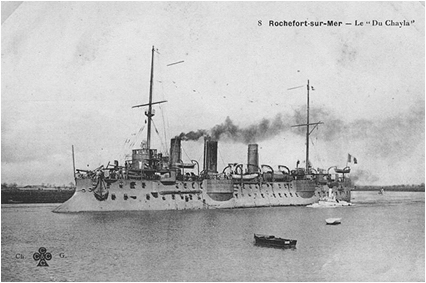

Les Ida Ou Guelloul se

replièrent sur Tamraght et demandèrent l'appui

d'un croiseur français ; le "Du Chayla"

fut envoyé. Il entra en relation avec la harka du Guellouli

et la protégea par le feu de ses canons.

Le 31 mai, cette harka commandée par le caïd Makhzen

Lahsen Oufkir des Haha, put atteindre Agadir convoyée

par le croiseur et s'empara le même jour de la forteresse.

Le khalifa d'El Hiba fut chassé par le caïd des Haha

ainsi que les partisans Mesguina et Ida Ou Tanane. La harka Guellouli

s'installa sous la protection du "Du Chayla" mouillé

en rade.

Le 6 juin 1913, les officiers du "Du Chayla" seraient

descendus à terre, fêtés par les habitants.

Cependant El Hadj Abderrahman Guellouli aurait été

gravement blessé et soigné à bord du "Du

Chayla". |

|

Le résident général Lyautey

qui avait refusé jusque-là d'occuper Agadir, point

d'appui important dans le Souss pour sa conquête, mais

impossible à tenir sans avoir les forces militaires nécessaires.

Cette fois l'occasion parut trop belle aux Français pour

que l'occupation d'Agadir soit remise à plus tard.

Occupation française d'Agadir

: 14 juin 1913

La garnison du poste d'Agadir fut embarquée le 13 juin

1913 à Mogador et débarquée le lendemain

matin 14 juin sur la plage de Founti.

La prise d'Agadir complétait l'entrée dans Taroudant

des harkas Glaoua et Goundafa (23 mai 1913).

El Hadj Abderrahman Ben Mohamed El Guellouli représentant le caïd des Ida Ou Guelloul

fut nommé pacha d'Agadir par Dahir chérifien

en date du 4 Choual 1331 (6 septembre 1913) (CADN, Occupation

du Poste d'Agadir, Marrakech 14 juin 1913, S-A R G-28 juin

1917).

|