Un des problèmes récurrents rencontrés par les conserveurs fut celui de

l'irrégularité des apports en poissons. La sardine

n'était pas toujours au rendez-vous aux portes d'Agadir

et encore moins toute l'année. Il fallait aller la chercher

là où elle se trouvait ou se déplaçait,

c'est-à-dire vers Ifni, pérégrinant volontiers

au large où les bâtiments espagnols semblaient faire

des pêches miraculeuses.

La sardine adulte a cette spécificité de prospérer

dans des eaux fraîches de 15/16°, sauf en période

de ponte où il lui faut des eaux chaudes de 18 à

24°. Or, les eaux marocaines ne comptaient que trois poches

froides : une au nord du Maroc vers le cap Spartel, la plus importante

entre le cap Cantin et le cap Ghir (entre Safi et Agadir) et

une vers Ifni.

En conséquence, pour accéder aux lieux de pêche

qui variaient selon la période de frai des sardines et

du déplacement des eaux froides, une flotille adaptée

avec du personnel qualifié, capable de s'éloigner

des côtes et non de caboter s'avéra indispensable.

Pour faire face à l'absence de poisson

à certaines périodes de l'année, les conserveries

durent étendre leur activité à d'autres

secteurs et alterner les types de fabrication. Les conserveurs

firent des confitures d'abricots, de la viande en conserve, des

conserves de légumes de la vallée du Souss (petits

pois, haricots verts) et de la sauce tomate.

Les conserveurs apprirent à ne rien laisser perdre du

poisson, à récupérer les invendus, à

valoriser les résidus en les transformant en engrais (matières

azotées), farines et huiles de poissons.

On se souvient des odeurs prégnantes de ce qu'on appelait

le "guano" autour de ces usines (le véritable

guano étant le résultat des déjections d'oiseaux

marins).

Certains conserveurs s'équipèrent

en matériels spécialisés et établirent

en annexe de leurs locaux un atelier supplémentaire de

traitement de leurs propres déchets.

D'autres mirent au point la recette d'une fameuse essence d'orient

qui permettaient de créer des perles irisées, à

partir des écailles de poissons.

Enfin et non des moindres, un autre problème auquel furent confrontés les conserveurs concernait

la main d'œuvre féminine dont l'habileté dans

ce domaine était essentielle et irremplaçable (dans

une conserverie 90 % de la main d'œuvre est féminine).

Elle était en nombre insuffisant à Agadir.

En 1947, M. Setout, directeur de l'usine Amieux (siège

social à Nantes) et chef de file des conserveurs, se plaignit

que certaines usines tournaient à 80 % seulement, faute

de main d'œuvre. Des prospecteurs furent envoyés

dans les douars environnants avec l'assentiment du général

Miquel (commandant de région). Des camions "ramassaient"

les ouvrières et les ramenaient le soir dans leurs villages.

En 1948, les usines ne tournaient plus qu'à 40

% faute de pêcheurs pour les chalutiers et faute d'ouvrières

pour les conserveries. Malgré cet état de faits,

les conserveurs refusèrent de mettre la main à

la poche pour loger les ouvrières à proximité

des usines. Certains créèrent de minuscules médinas

qui ressemblaient souvent à "des cages à

lapins" pour disposer des ouvrières "sur

le champ" quand le poisson arrivait.

Ce fut la Municipalité d'Agadir et le Service de Santé

régional avec la "Toubiba", Dr Marianne Langlais

qui permirent de débloquer la situation en créant

deux douars de 320 et 140 tentes environ (Col. Mathieu, p.

305) avec un service médico-social et des assistantes

sociales, douars alimentés en eau potable par camions

citernes puis par canalisations rattachées au réseau

général.

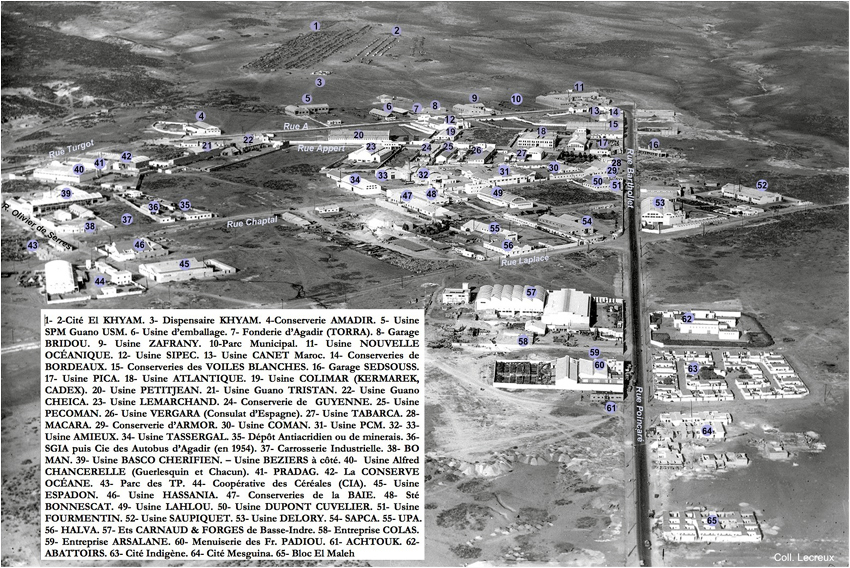

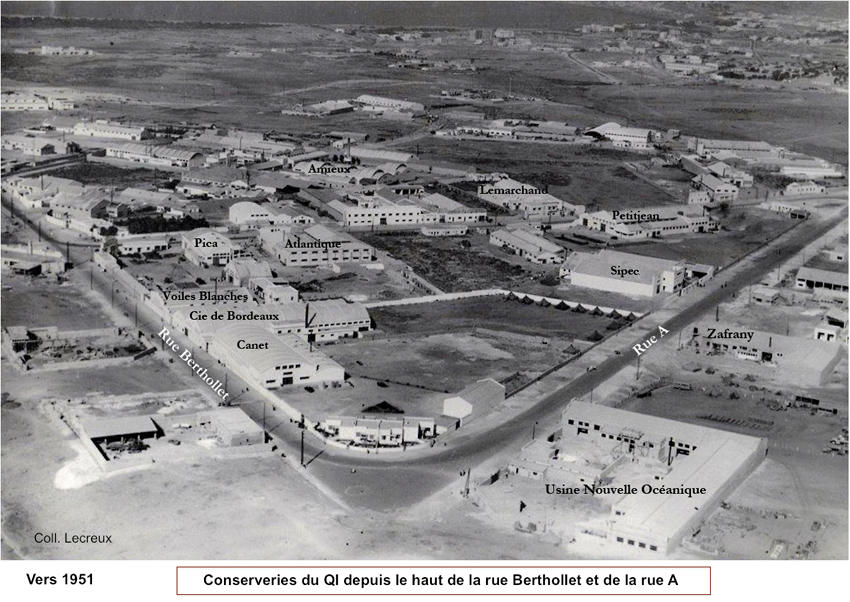

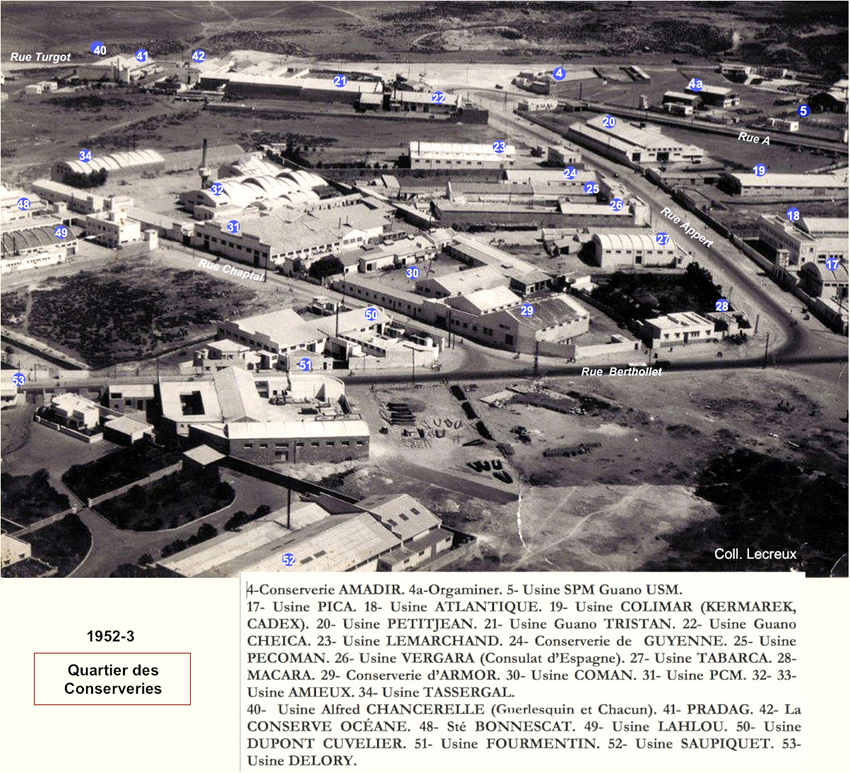

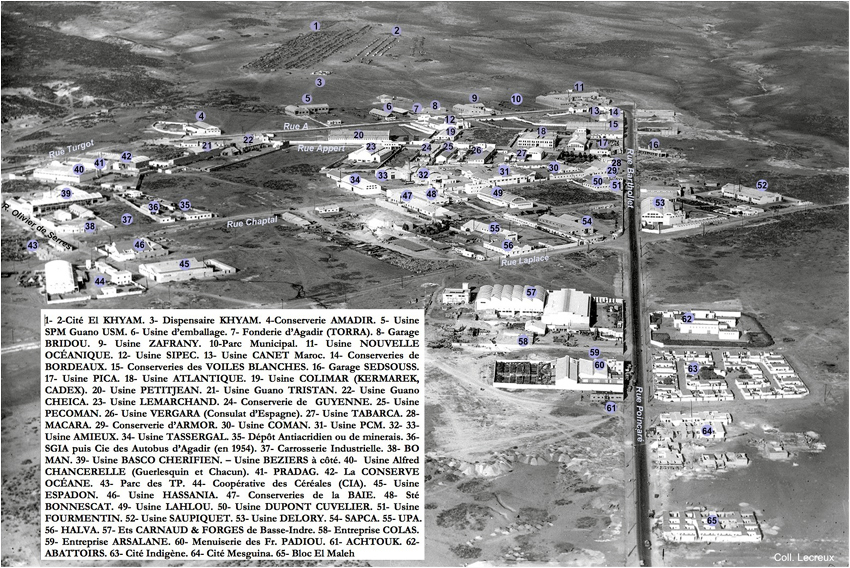

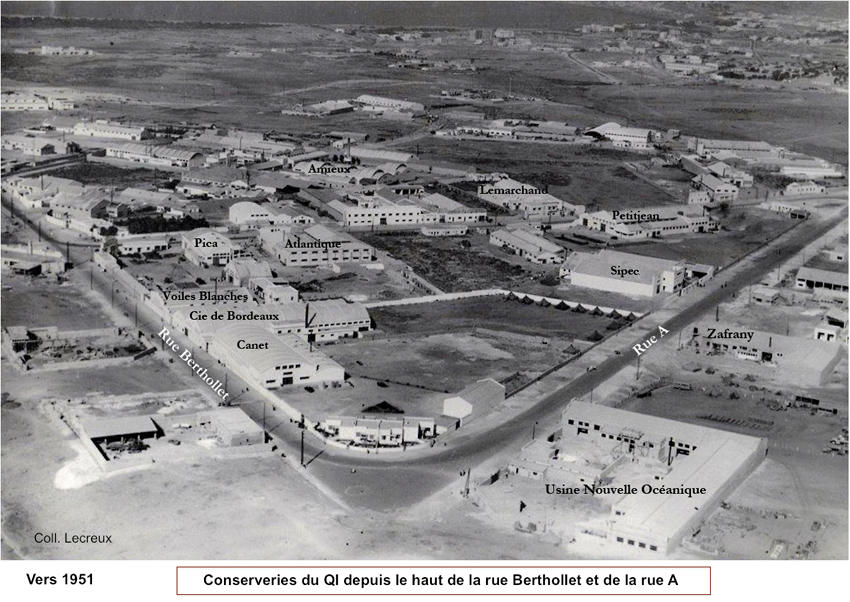

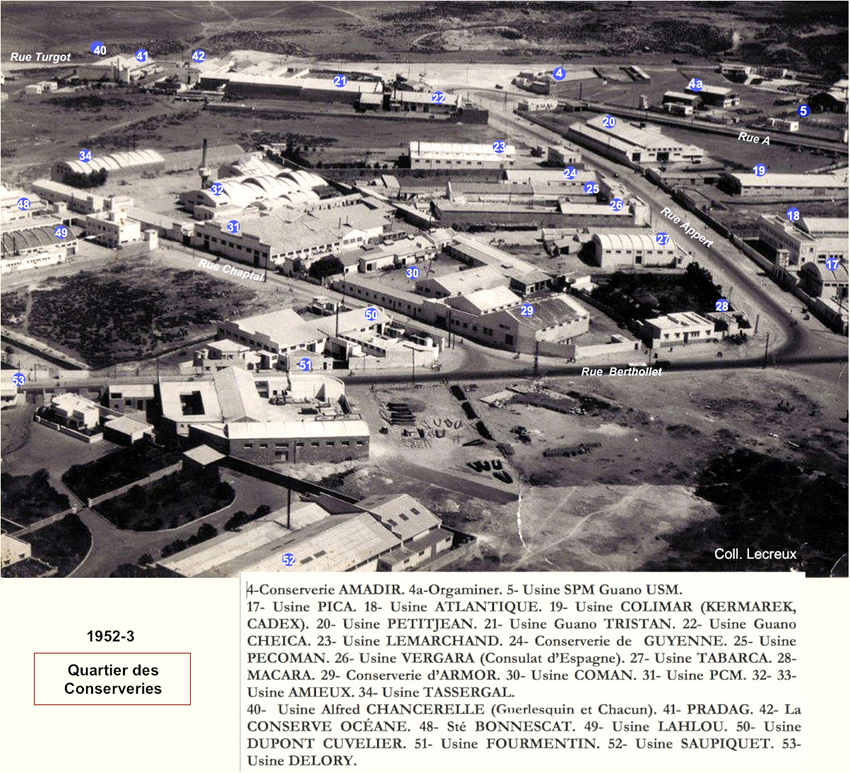

Dans les années 50, le nombre des conserveries resta stationnaire. Autour

des conserveries se développèrent des entreprises

répondant à leurs attentes. Pour répondre

aux besoins des conserveurs en matière d'emballage, les

établissements de J.J. Carnaud & Forges de Basse

Indre créèrent à Agadir une importante

usine de fabrication de boîtes métalliques, équipée

de chaînes de fabrication ultra modernes. Les Éts

Carnaud n'oublièrent pas leur personnel et créèrent

pour celui-ci, la petite cité d'habitation Carnaud proche

de l'usine.

Des stations d'emballage et des caisseries se mirent en place

à côté des conserveries.