Les architectes qui bâtirent la Ville Nouvelle d'Agadir

après le séisme, formaient déjà dans

les années 50, un groupe structuré par des origines

communes et des itinéraires voisins. Beaucoup avaient

été "recrutés" par Michel Écochard

(directeur du Service de l'Urbanisme au Maroc) dans les ateliers

parisiens où ils avaient reçu une formation très

classique tout en adhérant spirituellement aux préceptes

modernes. La plupart étaient nés au Maroc ou y

avaient grandi, porteurs d'une double culture comme Azagury,

Zevaco, De Mazières, Verdugo, Amzallag (Nadau, 160).

"Nous étions tout à fait au courant

de l'évolution du travail entrepris au Maroc. On suivait

tout cela de près car c'était considéré

comme avant-gardiste" (extrait d'un entretien avec l'architecte

Georges Candilis, réalisé par Marlène

Ghorayeb, Paris, juin 1993).

À la fin des années 40, de nouveaux groupes

émergent dans les congrès internationaux d'architecture

moderne (CIAM).

Pour le groupe marocain, l'initiative en revint, semble-t-il

à Sigfried Giedion, historien et secrétaire

général des CIAM, qui souhaitait obtenir la contribution

de Michel Écochard qu'il avait rencontré

à New-York.

L'action d'Écochard, directeur du Service

de l'Urbanisme au Maroc, trouvera un écho mondial grâce

aux congrès internationaux d'architectures.

Écochard est admis en 1949 au Congrès de Bergame

en tant que "membre individuel" des CIAM pendant que

le groupe marocain d'architectes se structure.

L'action d'Écochard sera déterminante : à

la tête du service de l'Urbanisme, Écochard applique

un discours fonctionnaliste et constitue le relais de

la diffusion de la Charte d'Athènes (Cohen et Eleb,

1998, p. 306).

|

|

À Casablanca, dans les années 50, les jeunes

architectes profitent d'un climat cosmopolite et travaillent

aux côtés d'architectes de toutes origines ; dans

un pays où la demande immobilière est très

forte, leur attention se porte avec enthousiasme sur les mouvements

architecturaux du monde entier (Lucie Hofbauer, Transferts

de modèles architecturaux au Maroc, Les cahiers de

l'EMAM, 2010).

L'espace de dialogue pour ces architectes sera le GAMMA

(Groupement des architectes modernes marocains). Les réunions

ont lieu à Rabat, là où habite Michel Écochard.

En novembre 1949, les conférences de

l'architecte Marcel Lods (architecte qui réalisa

avec l'ingénieur Vladimir Bodiansky (ATBAT-Afrique),

l'actuel Hôtel de la Province d'Agadir en 53-54) et de

Bodiansky, tous deux membres des CIAM, célèbrent

avec enthousiasme les vertus du zonage fonctionnel et montrent

les parrainages d'Écochard dans le cadre de ces

congrès (Cohen, 291).

|

|

À l'issue du congrès d'Hoddesdon

(R-U, 1951), le GAMMA est accepté comme branche

à part entière des CIAM.

Le projet du nouveau quartier Yacoub el Mansour étudié

par les Services d'Écochard pour Rabat et publié

sous la signature du "Groupe CIAM du Maroc",

constitue selon Cohen le véritable bulletin de naissance

public du GAMMA (Cohen, 307).

La formation du GAMMA constitue l'aboutissement des actions convergentes

et successives d'Écochard et de Georges Candilis

tous deux préoccupés par le logement social collectif

(Cohen, 306).

|

Ces jeunes architectes travaillant au Maroc, présentent

aux CIAM au début des années 50 de nombreuses réalisations,

alors qu'en France, les architectes ne parviennent pas à

bâtir leurs projets.

Les réalisations de ces architectes font l'objet de publications

dans la revue "Architectures d'aujourd'hui ".

Les architectes Marcel Lods et Georges Candilis font partie du

comité de rédaction de la revue L'Architecture

d'aujourd'hui (N°60, VII, juin 1955).

|

Les jeunes architectes marocains qui exercent au Maroc : Élie

Azagury, J.-F. Zevaco, Henri Tastemain ou Jean Chemineau

présentent aux CIAM au début des années

50 un certain nombre de réalisations individuelles : commandes

privées (villas, immeubles, cinémas, stations-services

etc.) et commandes d'État (Hôpitaux, collèges

et lycées, etc.).

Se réclamant du GAMMA, cette génération

d'architectes sera reconnue internationalement sur la scène

des CIAM (Cohen et Eleb, 1998, 307).

| Écochard et le

Service de l'Urbanisme |

Loin de se contenter d'être un relais

dans la diffusion de la Charte d'Athènes, l'équipe

du Service de l'Urbanisme au Maroc mène une réflexion

qui déplace vers le Sud le discours fonctionnaliste.

Il s'agit de rompre avec les problématiques centrées

sur les taudis urbains et îlots insalubres européens

en prenant en compte les usages et habitus des ruraux

marocains transplantés en bordure des villes (Cohen, 306).

La réflexion théorique et les projets du Service

de l'Urbanisme s'appuient à la fois sur l'observation

des modes d'habiter des ruraux dans les villages et dans les

bidonvilles et sur la critique des réalisations antérieures.

|

Ils s'appuient sur les études réalisées

par des sociologues comme R. Montagne, J. Berque et Dj. Jacques-Meunié

et sur les habitudes séculaires pour mettre en place une

architecture fonctionnelle, sobre et vernaculaire.

Écochard cherchera à faire vivre dignement une

catégorie de population pauvre qui a ses traditions en

développant une théorie sur l'habitat du plus grand

nombre en s'appuyant sur la Charte d'Athènes pour créer

des cités sur une trame horizontale de maisons sur cour

8 x8 groupées en unités vicinales équipées.

|

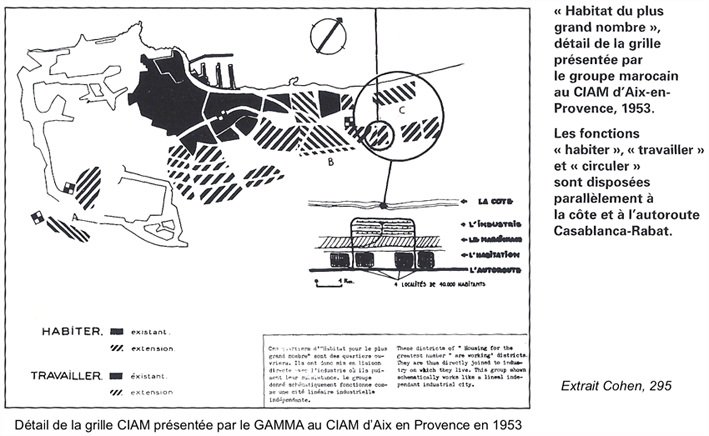

Dès 1952, les travaux de l'ATBAT-Afrique

(filiale basée à Casablanca, animée au Maroc

par l'architecte Georges Candilis et l'ingénieur Bodiansky)

seront pris en compte par les CIAM quand Vladimir Bodiansky

fera admettre par le Conseil Économique et Social de l'ONU

l'importance de l'Habitat du plus grand nombre.

Ce document sera discuté en 1952, à la réunion

préparatoire du CIAM 9 (Aix en Provence 1953)

à Sigtuna.

Si Candilis, Woods et l'ATBAT-Afrique furent des rassembleurs

(Élie Azagury, cité par Lucy Hofbauer, 2007), les

clivages existants entre les membres français des CIAM

finiront par se répercuter au Maroc.

Ainsi, au sein d'une même agence, l'ATBAT Afrique (basée

à Casablanca à partir de 1951), l'ingénieur

Bodiansky est affilié au groupe Lods, alors que Candilis

restera assez longtemps proche de Le Corbusier.

Quant aux jeunes de l'équipe Écochard, ils sont

affiliés au groupe dénommé "La Cité"

animé par Roger Aujame (Cohen, 307).

|

|

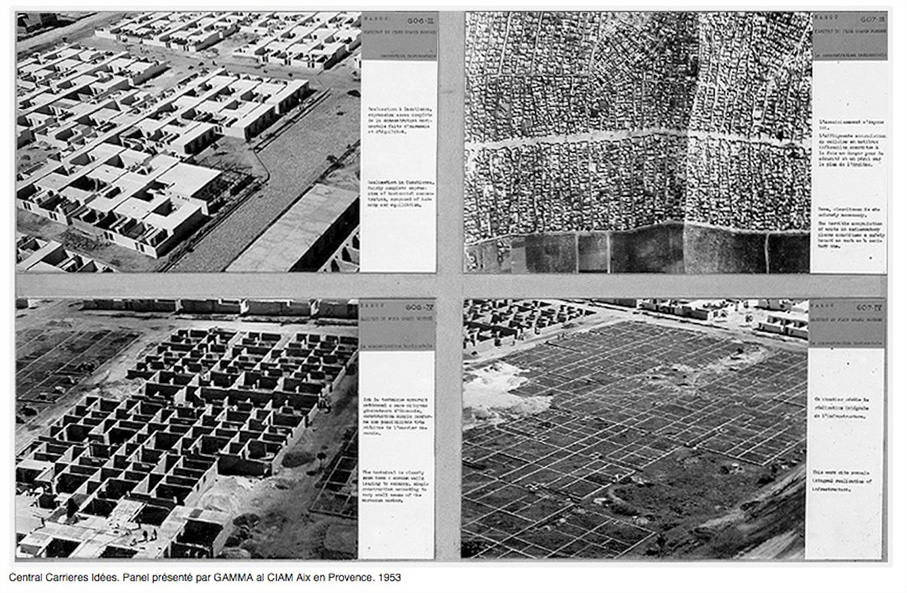

En 1953, l'équipe de l'ATBAT-Afrique est rejointe

par l'architecte Shadrach Woods et réalise une

opération expérimentale aux Carrières

centrales de Casablanca. Écochard conscient que l'habitat

en rez-de-chaussée horizontal ne peut se décliner

à l'infini, suggère à Candilis d'explorer

une solution à la trame horizontale.

L'ATBAT-Afrique s'intéresse aux architectures du

sud marocain comme les greniers citadelles ou les villages fortifiés

de l'Atlas afin de "réaliser un habitat collectif

tenant compte du climat, de la culture, et du contexte local"

(Curtis, 2006, p. 443).

Vladimir Bodiansky, les architectes Georges Candilis,

H. Piot et Shadrach Woods poursuivent le travail de recherche

pour l'Habitat du plus grand nombre (thème pérenne

des CIAM) aux Carrières Centrales de Casablanca

et créent en 1953 une Cité expérimentale

pour une population musulmane à faibles revenus.

Pour ces architectes, il s'agit de trouver des formes architecturales,

des structures prenant en compte les conditions économiques

et sociales des plus démunis en leur apportant un élément

essentiel, la dignité (Les Carrières Centrales

à Casablanca, immeubles Semiramis et Nids d'abeille).

Au sein de l'immense nappe horizontale de maisons à patio

de type Écochard, trois petits immeubles collectifs

proposent une solution nouvelle : une petite tour de Bodiansky,

un immeuble Semiramis et un immeuble Nid d'abeille,

solution radicalement différente de ce qui s'était

fait jusqu'à présent. Il s'agit d'interrompre la

trame horizontale d'Écochard et d'explorer des modes de

composition différents de la trame 8 x 8 dans l'espace.

Au lieu d'aligner des blocs sur une trame horizontale, les

architectes cherchent à les articuler entre eux, et à

créer des espaces rompant la monotonie tout en luttant

contre le gigantisme et en humanisant l'habitat. Cette présentation

conteste l'éclosion de bâtiments à l'infini

et ouvre le champ de constructions déclinées en

vertical de la trame horizontale d'Écochard.

Candilis constate que "les kasbahs du Sahara,

les ksour(s) villages fortifiés de l'Atlas, les greniers

citadelles collectifs reflètent cette aptitude des gens

à vivre l'un à côté de l'autre en

respectant l'intimité familiale, tout en gérant

d'un commun accord les affaires d'intérêt commun"

(cité par Cohen et Eleb, légende d'un panneau de

l'exposition "La Cité verticale" au CIAM d'Aix-en-Provence

de 1953).

|

Ces bâtiments du Maroc enthousiasment les architectes

Alison et Peter Smithson pour qui ces bâtiments

représentent la plus grande réussite depuis l'Unité

d'habitation de le Corbusier à Marseille.

"Alors que l'Unité d'habitation était le

point d'aboutissement d'un mode de pensée : l'habitat

formulé il y a quarante ans, l'importance des bâtiments

marocains réside dans ce qu'ils sont la première

manifestation d'un nouveau mode de pensée.

|

Ils sont donc présentés comme des idées,

mais leur réalisation en vraie grandeur nous convainc

qu'ils représentent un nouveau principe universel"

(cité par Cohen et Eleb, " Collective Housing in

Morocco ", Architecture Design, janvier 1955, p. 2).

C'est la rencontre de la problématique universaliste

de l'architecture moderne et de la volonté d'adaptation

aux cultures et aux identités locales de cette génération

(Cohen et Eleb, 332).

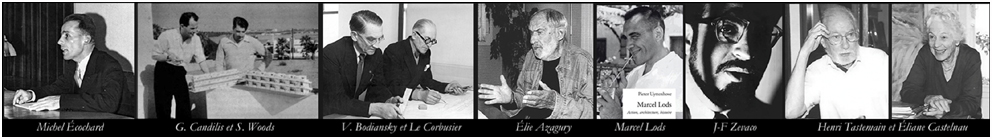

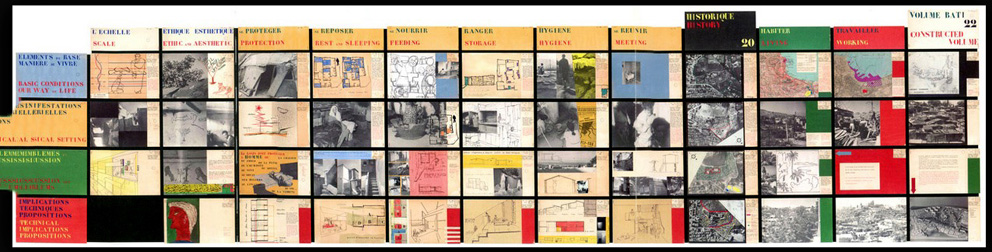

Une quinzaine d'architectes du GAMMA participent en 1953 au

Congrès d'Aix en Provence.

Ils présentent les réalisations du Service de l'Urbanisme

avec des comparaisons photographiques à l'appui entre

les villes anciennes et les nouveaux quartiers.

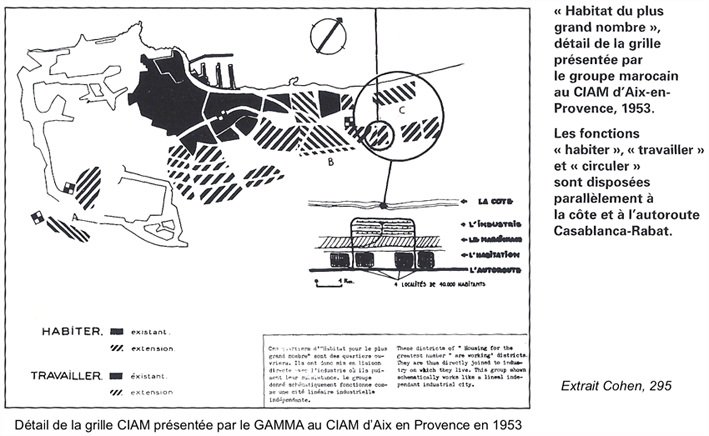

La grille conçue par l'urbaniste Pierre

Mas en liaison avec Écochard pour le GAMMA

sur l'Habitat marocain rivalise avec celle de l'ATBAT-Afrique

sur l'Habitat du plus grand nombre préparée

par Candilis à laquelle Mas a également travaillé.

|

Le GAMMA comprend principalement les architectes

Élie Azagury, Domenico Basciano, Éliane

Castelnau, Béraud, Georges Candilis, Jean

Chemineau, Georges Delanoé, Édouard

Delaporte, Michel Écochard (en dépit

de son départ du Service de l'Urbanisme au Maroc),

R. Deneux, Wolfgang Ewerth, Robert Forichon, Georges

Godefroy, Gaston Jaubert, Pierre Mas, Élie

Mauret, Paul Perrotte, Shadrach Woods, Henri

Tastemain, Jean François Zevaco (Lucy Hofbauer,

nbp 4, Le mouvement moderne marocain à l'épreuve

du tourisme, Centre Jacques-Berque, 2018).

|

Les projets marocains rencontreront un vif succès aux

CIAM.

Dans la perspective du congrès de Dubrovnik (CIAM 10,

1956), le groupe prépare deux grilles présentant

les recherches en cours au Maroc prolongeant celles qui avaient

eu tant de succès à Aix en Provence.

Jean Chemineau et Henri Tastemain, accompagnés

d'Élie Azagury et de Louis Riou participent

aux travaux de la commission du Congrès sur "l'Urbanisme

comme partie de l'habitat" mais ne présenteront pas

leurs grilles.

Dans la période qui sépare le congrès

de Dubrovnik (CIAM 10, 1956) de celui d'Otterlo (Team X, 1959),

Jean Chemineau poursuivra depuis le Maroc qu'il quittera

en 1957, un travail épisodique de délégué.

Élie Azagury représentera le GAMMA

au Congrès d'Otterlo en 1959 (Cohen, 420).

|

|

Le GAMMA constituera un espace de dialogue pour

les jeunes architectes marocains Jean François Zévaco,

Jean Chemineau, Élie Azagury ou Gaston

Jaubert.

Les discussions ont lieu à leur domicile et ont pour objectif

de faire exister la branche marocaine dans les CIAM.

En 1956, Jean-François Zévaco reçoit

une convocation intitulée GAMMA CIAM Maroc qui

précise que la prochaine réunion prévue

pour le 7 mars 1956 à Rabat est reportée au mardi

13 mars à 21 heures, chez Chemineau, rue Normand

à Rabat (Hofbauer, 2007, Annexe 18).

La liste des destinataires concerne les architectes Aujard,

Élie Azagury, Domenico Basciano, Jean Chemineau,

Delanoé, Édouard Delaporte, Deneux,

Ewerth, Forichon, Godefroy, Gaston Jaubert,

Pierre Mas, Mauret, Perrotte, Louis Riou,

et les Tastemain Henri et Éliane Castelnau.

La présence de Forichon et de Godefroy qui

travaillent au Service de l'Urbanisme au Maroc montre

combien le mouvement est lié à l'équipe

d'Écochard (Lucy Hofbauer, 2010).

La reconstruction d'Agadir après le séisme, à

partir du Plan directeur de la ville et des plans d'aménagement

du bureau de l'Urbanisme, constituera la grande œuvre

commune dans laquelle se retrouveront les membres du GAMMA.

|

|