" Rarement, une petite bourgade portée

en 50 ans au rang de grande ville internationale, présenta

aux hommes aussi totalement à nu, ses vicissitudes, ses

richesses, ses misères et sa grandeur pour qu'elles leur

servent d'enseignement " (Écochard, Casablanca -

le roman d'une ville, 1955, p.133).

Cette phrase de Michel Écochard aurait pu s'appliquer

à Agadir ; elle concernait Casablanca.

" L'urbanisme d'une ville, nous dit Écochard,

ne s'achève pas avec son plan, ses lois, la mise en place

de ses cités stellites, son programme de réalisations

dans le temps et ses achats de terrain. L'équipe des réalisateurs

doit rester sur place, vivre la vie de la ville et repenser sans

arrêt ses problèmes " (ib., 141).

|

Une conception nouvelle de l'urbanisme

Quand Michel Écochard fut appelé au Maroc

par le résident Eirik Labonne pour reprendre

en main le Service de l'Urbanisme, l'exode rural et le surpeuplement

urbain exigeaient des solutions urgentes.

Comparant le Maroc à la France, Écochard dira que

"cet accroissement de la population urbaine avait fait parcourir

au Maroc en 30 ans un chemin que la France avait lentement monté

en un siècle et demi".

La théorie de l'habitat pour le plus grand nombre

fut formulée à l'occasion d'une conférence

tenue en févier 1950 intitulée "Urbanisme

et construction pour le plus grand nombre".

|

"L'habitat marocain, disait Écochard,

a été depuis mon arrivée au Maroc en 1946

la préoccupation majeure du Service de l'Urbanisme. L'accroissement

démographique et l'afflux des populations rurales vers

les villes y entrainaient le surpeuplement de certains quartiers

et la création, à la périphérie,

de zones dites " bidonvilles " (300 000 personnes en

1947). Dans les deux cas, les conditions de vie y étaient

telles que le problème présentait un caractère

d'extrême urgence. Actuellement, dans la population urbaine

du Maroc, les Musulmans entrent pour 85%. C'est le problème

capital, celui du plus grand nombre" (Écochard

M., Habitat musulman au Maroc, l'Architecture d'aujourd'hui

n° 60, juin 1955, pp. 36-37).

|

Écochard mit en place une politique pluridisciplinaire

en s'appuyant sur les travaux de sociologues et d'ethnologues

sur les modes de vie des populations musulmanes, sur l'observation

des modes vernaculaires d'habiter des ruraux dans

les villages et dans les bidonvilles où ils s'étaient

transplantés et sur l'étude critique des réalisations

antérieures.

L'action d'Écochard trouva un écho mondial au travers

des Congrès internationaux d'architecture moderne (CIAM)

(Cohen, 306) ; la contribution marocaine provoquera un véritable

choc au Congrès d'Aix en Provence (CIAM 9, 1953).

Pour Écochard, il s'agissait de concevoir

l'habitat selon les habitudes traditionnelles et les catégories

sociales.

Il reprit en 1946 les catégories admises par l'administration

en les appliquant non aux personnes mais aux quartiers selon

des critères hétérogènes religieux

pour les musulmans et les juifs marocains, nationaux pour les

européens ; la création d'immeubles pour européens

et de villas pour marocains aisés ne posait pas de problèmes

: ce qui posait problème, c'était de trouver pour

les personnes à très faible revenus, une ou des

solutions satisfaisantes sur le plan de l'hygiène, reproductibles

au plus faible coût, tout en évitant la spéculation

sur le prix des terrains.

|

Dans le cas de "l'Habitat pour le plus

grand nombre" qui devait être réalisé

en grande partie avec l'aide de l'État et au moindre coût,

mais sans rien sacrifier à l'hygiène et au confort

minimum pour une population trop pauvre pour payer des loyers

demandés, il fut nécessaire d'établir une

théorie de l'habitat du plus grand nombre allant

de l'aménagement du quartier au plan de la cellule

individuelle pour trouver une solution financièrement

réalisable portant sur la surface de voierie, son entretien,

la longueur des égouts et des canalisations et sur la

construction (Écochard, 102-103). Au centre de ce cadre

urbain, il importait de préciser le type d'habitation

susceptible de constituer le tissu cellulaire de ces cités

nouvelles.

|

Il importait également de prévoir un habitat

évolutif selon l'évolution du standard de vie

ou de construire simultanément différents types

d'habitation correspondant à des niveaux de vie différents.

Un plan de quartier pouvait recevoir soit des habitations collectives,

librement disposées et satisfaisant aux conditions d'orientation

et d'isolement nécessaires, soit des habitations individuelles

de différentes dimensions, soit même un habitat

précaire mais disposé sur une infrastructure de

quartier définitif (trame sanitaire) comprenant

aux emplacements prévus une partie des voies, des égouts

et un minimum de bâtiments sociaux (écoles, dispensaire)

(Écochard, 104-105).

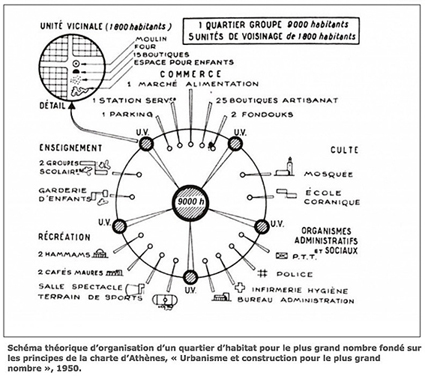

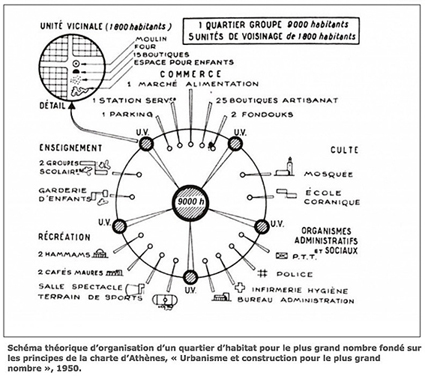

Zoning et Unité de voisinage

À l'échelle du quartier, Écochard préconisa

"l'unité de voisinage" avec des

équipements spécifiques (hammam, mosquée,

école coranique etc…) pour 1 800 habitants,

soit une densité de 350 habitants par ha.

Ces unités groupées à 4 ou 6 constituaient

une cité satellite ou quartier, pourvue

de tous les aménagements permettant une vie autonome.

Les centres ainsi créés ne dépassaient pas

30 à 40 000 habitants.

|

Chaque quartier (groupant 5 unités

de voisinage) était conçu pour une population

de 6 à 9 000 habitants, équipé de

services publics : école, dispensaire, centre commercial,

terrains de sport, hammam, mosquée.

L'objectif recherché était l'épanouissement

de la vie communautaire dans les "unités de voisinage"

(Écochard, 101). Chaque unité de voisinage était

centrée sur un groupe scolaire (écoles primaires,

école maternelle), un espace de verdure avec plantations,

un terrain de sport et un petit centre de commerce. Les dimensions

du quartier devaient être telles qu'un enfant n'ait pas

plus de 500 mètres à parcourir pour se rendre à

l'école, ni à traverser de voies de grande circulation

pour y accéder (Écochard, 101).

À l'intérieur du quartier d'une ville nouvelle,

la primauté allait à la circulation des piétons.

Il était essentiel de réduire les espaces de

voirie inutile, hantise d'Écochard en raison du coût

de leur construction et de leur entretien. Le quartier ne devait

pas être sectionné par les rues accessibles aux

voitures. Ainsi la circulation mécanique rapide devait

être rejetée sur le pourtour du quartier, sur de

larges chaussées correspondant aux grandes mailles du

réseau général de la ville. Dans le quartier

même, les voitures ne devaient avoir accès qu'à

un certain nombre de voies de pénétration aboutissant

à de petites places terminales organisées pour

leur stationnement. Il devenait possible de réduire des

kilomètres de voierie coûteuse si les habitations

ne s'ouvraient plus obligatoirement sur une rue ou un boulevard

mais sur de courts passages conduisant aux quelques grandes voies

de communication (Écochard, 99).

|

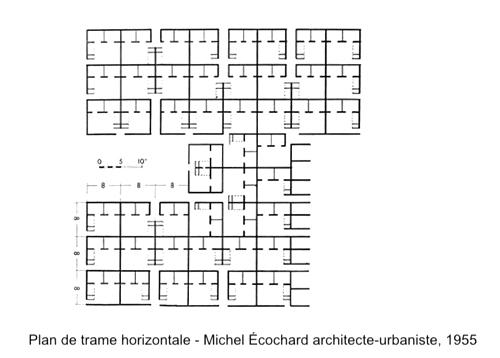

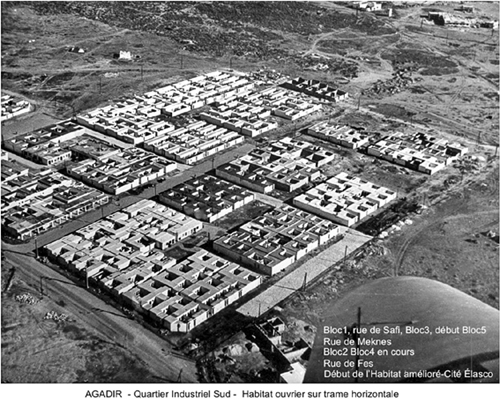

Trames horizontales, Trames sanitaires, petits immeubles collectifs.

Problème de l'espace construit

Écochard conçut une trame d'habitation horizontale

en rez-de chaussée de 8m x 8m censée permettre

toutes les combinaisons possibles sur une cour de 25 m2. Ces

64 m2 devaient permettre d'édifier un logement de deux

pièces normales avec un petit WC. La trame devait permettre

de loger 350 habitants à l'hectare.

Les quartiers étaient organisés sur une trame

dont l'élément de base était la parcelle.

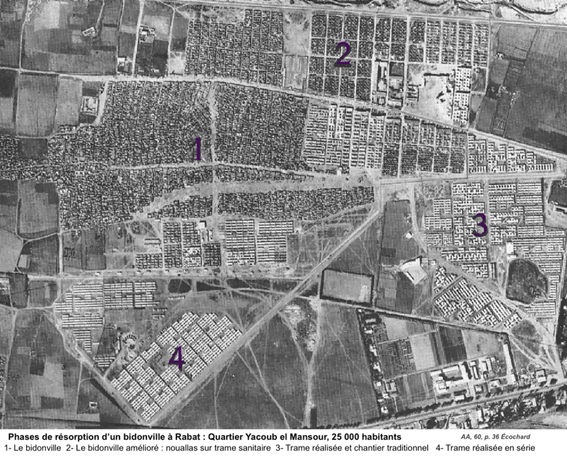

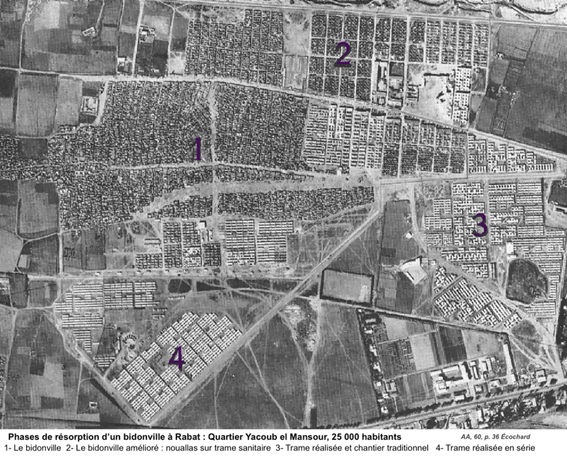

En 1950, pour lutter contre les bidonvilles, Écochard

préconisa la création de simples "trames

sanitaires" infrastructures (voierie, égouts)

sur lesquelles on laissait s'installer une "sorte de bidonville"

amélioré dans un premier temps avant d'installer

des logements en dur au fur et à mesure des possibilités

financières de l'habitant (Anza, trames sanitaires

dans les années 50).

|

Dans sa forme spontanée, le bidonville

représentait sur un sol nu, une concentration anarchique

de cellules mobiles pouvant recevoir des densités extrêmes

de 1000 à 1100 habitants à l'hectare où

régnait le péril fécal par défaut

d'assainissement : ce que reprochait Écochard au bidonville,

c'était l'absence d'hygiène, l'absence de soleil

qui rendaient l'habitat insalubre.

C'est en ce sens que l'établissement d'une trame sanitaire

représentait une solution. La trame sanitaire consistait

à doter un secteur d'un équipement (chaussées,

adduction d'eau, égouts, etc.) se raccordant à

l'équipement municipal de base pour assurer aux habitants

des conditions de vie répondant aux exigences d'hygiène

en attendant la construction de logements en dur, en espérant

également que les habitants les construiraient eux-mêmes

en fonction de leurs moyens.

L'urgence était alors d'acquérir des terrains et

de les équiper avant que la spéculation n'intervienne

sur le prix des terrains.

Le directeur des Travaux Publics du Protectorat, M. Girard, demanda

l'autorisation de faire acheter des terrains par le Service de

l'Habitat, le plus grand nombre possible de terrains destinés

à l'habitat musulman pour prendre de court la spéculation.

|

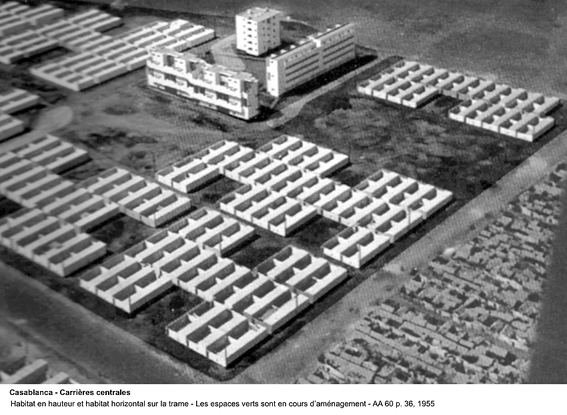

Le quartier des Carrières centrales

à Casablanca fut la première expérience

d'application réelle de la trame 8 x 8 à

grande échelle élaborée par Écochard.

|

Il en résulta une nappe horizontale immense

de maisons à patio en rez-de-chaussée respectant

les habitudes traditionnelles de la population musulmane.

À la demande de Michel Écochard, il fut proposé

aux architectes Candilis et Woods et à l'ingénieur

Vladimir Bodiansky (du Bureau d'Études de l'ATBAT-Afrique)

de concevoir des solutions alternatives à la trame horizontale,

qui menaçait de s'étendre à l'infini, monotone

pour certains mais surtout gourmande en terrains.

Ils proposèrent une cité expérimentale de

150 logements, au milieu de l'étendue des maisons à

patio, en développant trois types d'immeubles selon

deux facteurs : l'ensoleillement et les habitudes traditionnelles

des habitants.

Ainsi furent conçus les célèbres immeubles

d'habitation "Sémiramis" et "Nid

d'abeilles" aux superpositions simples et idéalement

éclairés.

|

L'alternative verticale à la trame horizontale

ainsi réalisée consistait en petits bâtiments

collectifs disposés en U au milieu de la trame horizontale

:

- Une petite tour classique dessinée par Bodiansky

(ATBAT) ;

- L'immeuble Sémiramis, orienté à

l'Est et à l'Ouest, qui intégrait de façon

intéressante la morphologie du terrain en pente. Les logements

étaient distribués, un étage sur deux par

des coursives en façade menant aux patios privés.

Les appartements traversants présentaient environ 35 m2

habitables, aménagés simplement. L'escalier extérieur

conduisait aux coursives puis aux patios, au vestibule-cuisine

qui distribuait la pièce d'eau et les deux chambres. Trois

dispositifs filtraient le passage public-privé : escalier-palier,

galerie, patio.

|

- L'immeuble Nid d'abeille, orienté

Nord-Sud qui présentait des coursives sur le côté

Nord.

L'orientation solaire optimale de ces petits immeubles,

isolés sur terrain dégagé, était

fondamentale pour créer une ventilation favorable ; le

contrôle climatique des bâtiments fut réalisé

grâce aux espaces de transition intérieur-extérieur

(coursives et escaliers, balcons, loggias, patios couverts).

Cette combinaison verticale de la maison à patio permettait

de rompre la monotonie de la trame horizontale et d'économiser

du terrain.

Elle mettait en avant des éléments architecturaux

intermédiaires (galeries, terrasses) qui avaient tendance

à disparaître dans la conception des grands ensembles

en France sous prétexte d'une meilleure rationalisation

de l'espace.

|

"Inventer des logements simples, véritablement

économiques qui possèdent la qualité du

respect, ce n'était pas de la grande architecture mais

cela représentait autant de difficultés et demandait

plus d'imagination et de sensibilité que de construire

des palais" (Candilis, Bâtir la vie, un architecte

témoin de son temps, Paris, 1977, 185)

|

En 1953, Michel Écochard (130) Directeur du Service

de l'Urbanisme au Maroc, fut remercié par le Résident

Guillaume qui, comme le précédent résident

Juin, n'était pas favorable à ces idées.

|