Les études d'urbanisme furent réalisées

par le Service de l'Urbanisme, dirigé par l'architecte

Abdeslam Faraoui

puis par l'architecte Mourad

Ben Embarek

et spécialement par l'Équipe

du Bureau Central des Études dont faisaient partie

Pierre Mas (urbaniste),

Claude Beurret (architecte), Jean

Challet (paysagiste), J.-L. Lamarque Caupenne

(administrateur) (Mas, 6) (Péré,

57).

Ces études furent le fruit d'un travail d'équipe

pour la "résolution d'un problème complexe

où tous les détails furent longuement pesés

et franchement discutés entre tous". Les relations

et les contacts directs entre l'équipe de conception du

Service d'Urbanisme, l'Administration et l'équipe chargée

de la réalisation du Haut Commissariat à la reconstruction

d'Agadir (HCRA) permirent de mener à bien ce travail (Mas,

16).

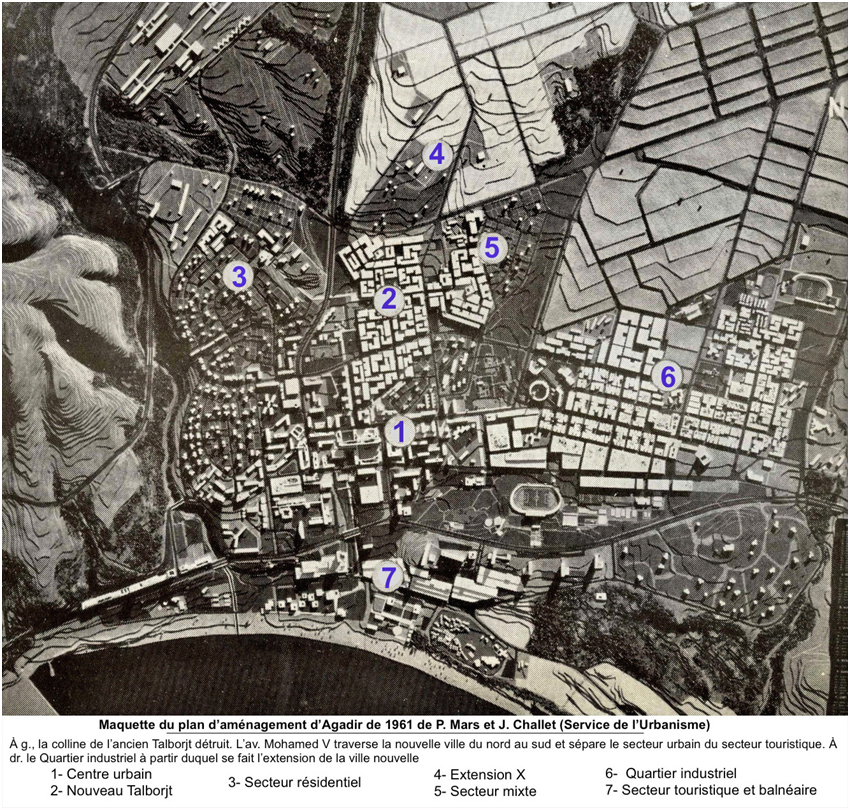

Le Plan Directeur proposé par le Service de l'Urbanisme

du Ministère des TP de Rabat fut élaboré

en 6 mois.

Un premier rapport fut rédigé avant l'été

1960 traçant les grandes lignes du Plan directeur.

On y trouvait une ébauche de plan et des suggestions qui

seront reprises plus tard.

| |

Le plan

fit l'objet d'une consultation d'architectes et d'urbanistes

nationaux et internationaux. La plupart des architectes du Maroc

appelés à travailler à Agadir furent associés

aux études d'urbanisme, furent consultés au fur

et à mesure.

L'architecte Le Corbusier consulté, n'a pu accepter les

conditions du travail qui lui furent proposées (Mas, 6).

Par la suite, le Service de l'Urbanisme suivra la réalisation

ultérieure des plans en liaison avec HCRA dans tous les

domaines.

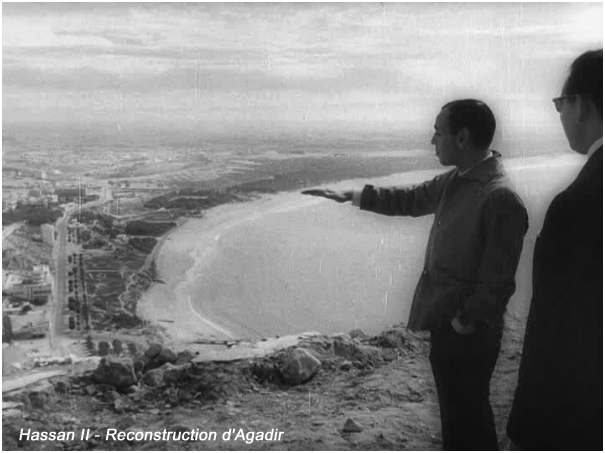

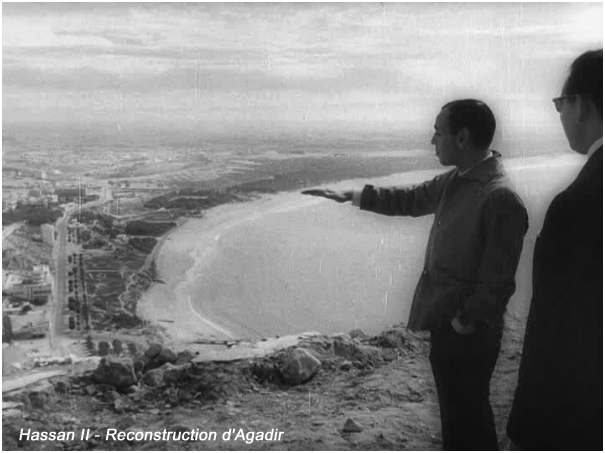

Le Plan Directeur sera approuvé par le roi Hassan II

à la fin de l'année 1961. |

|

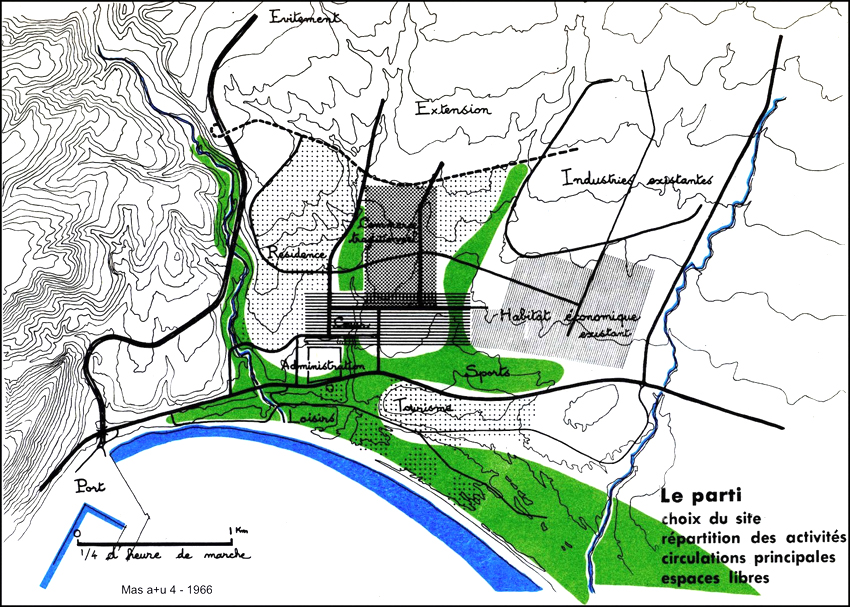

| Choix du site de

la nouvelle Agadir |

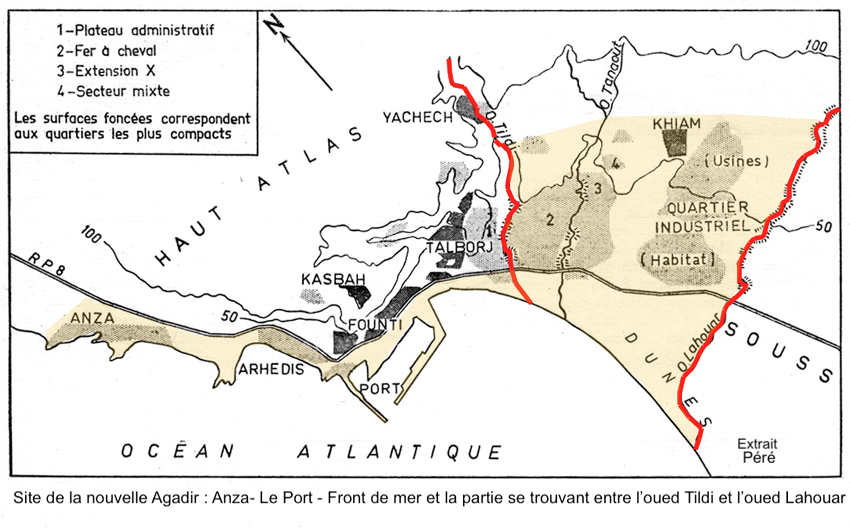

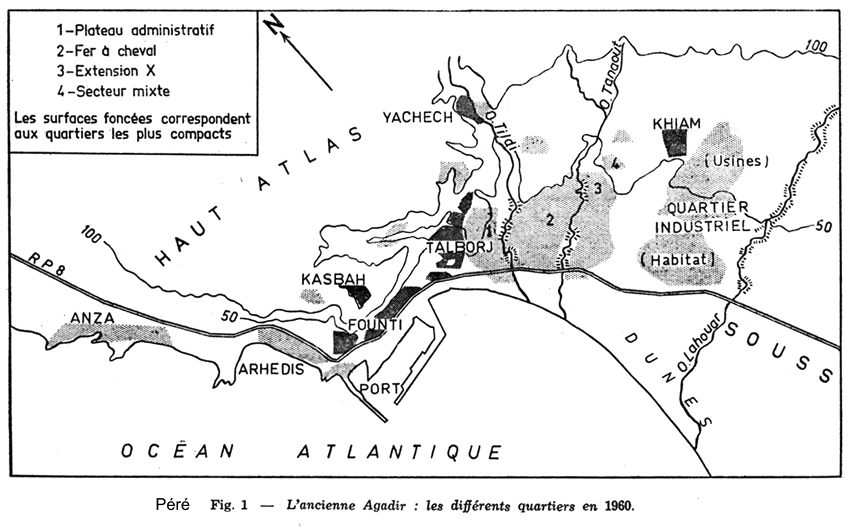

Au moment du séisme, Agadir, constituait le chef-lieu

d'une zone économique du royaume, bien individualisée.

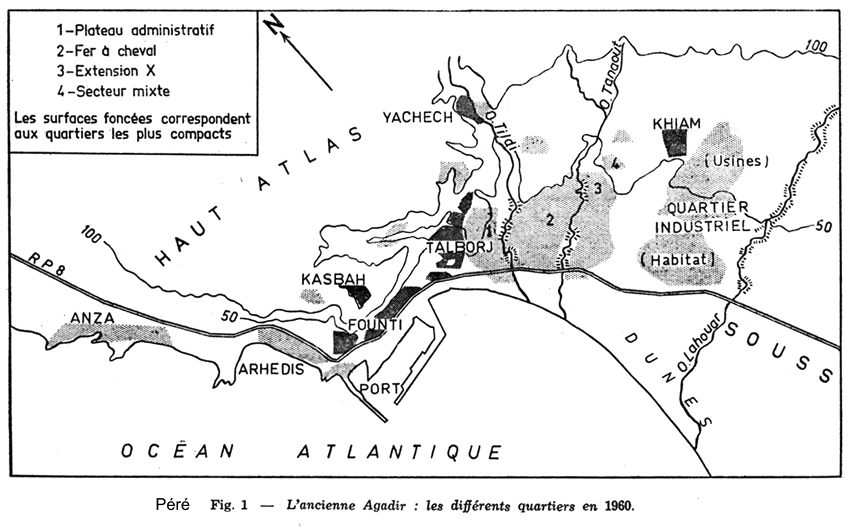

9 quartiers constituaient Agadir : Anza, Le Port, Founti,

La Kasbah Offla, Yachech, Talborjt, Le plateau administratif,

La Ville Nouvelle, Le Quartier Industriel Sud. L'oued Lahouar

représentait la limite Sud de la ville.

La ville et sa région disposaient d'infrastructures

importantes : un port construit en 1953 dont le trafic

progressait régulièrement et un aérodrome

prêt à recevoir des moyens courriers à réaction

(P. Mas, a+u 4, p. 6).

Agadir était aussi un point de passage routier obligé.

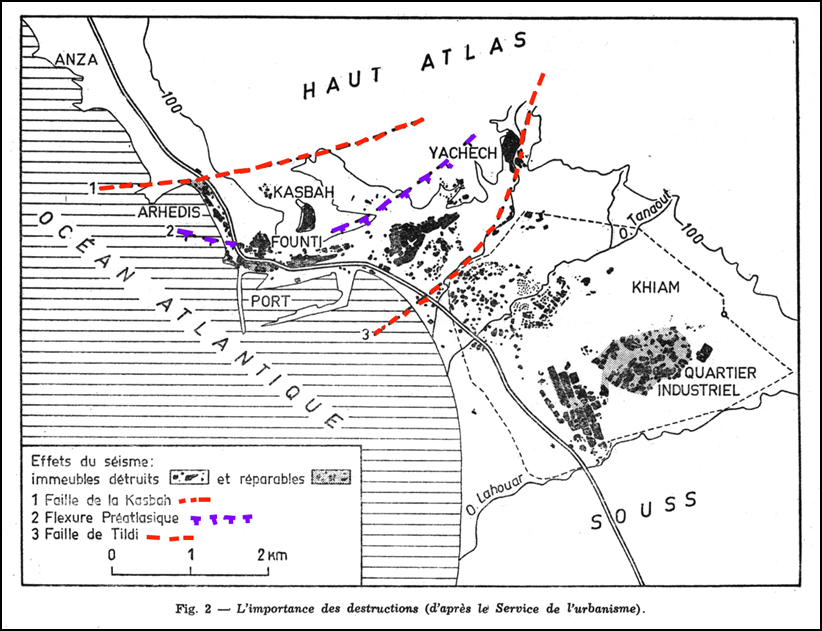

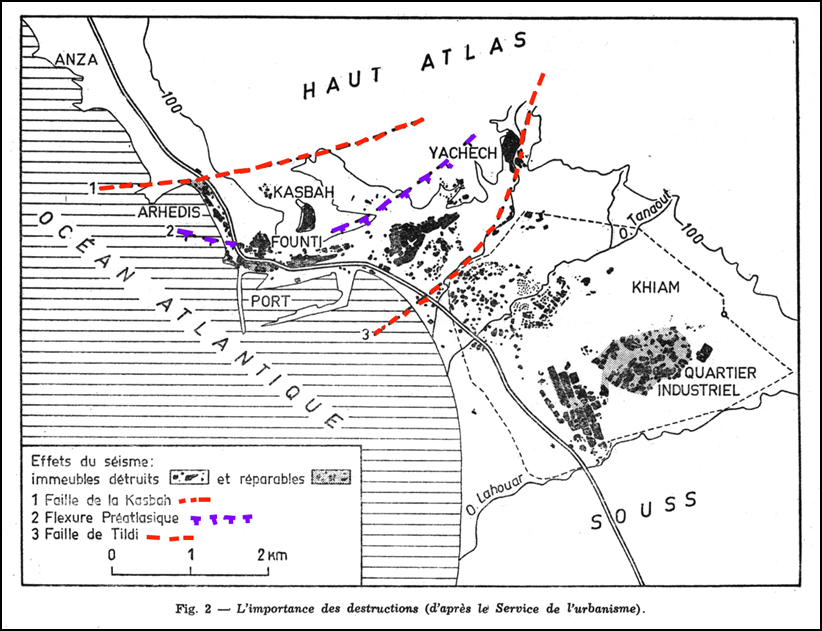

Suite au séisme, les études géologiques

permirent de déterminer les zones dangereuses qui furent

déclarées inconstructibles : c'est-à-dire

la zone pré-atlasique soit 250 ha correspondant

aux quartiers de Founti, la Kasbah, Talborjt,

Le Plateau administratif, Yachech.

La question était de savoir si la ville devait être

reconstruite sur son site actuel jusqu'à la frontière

de l'Oued Lahouar (ce qui permettait de conserver des

bâtiments réparables, des infrastructures peu touchées

par le séisme et évalués à plusieurs

milliards de DH, 500 ha équipés en voierie et réseaux

divers) ou si la nouvelle Agadir devait être déplacée

vers le S-E au-delà de l'Oued Lahouar en intégrant

les centres de la zone dite du Groupement d'urbanisme d'Agadir

Sud-Est.

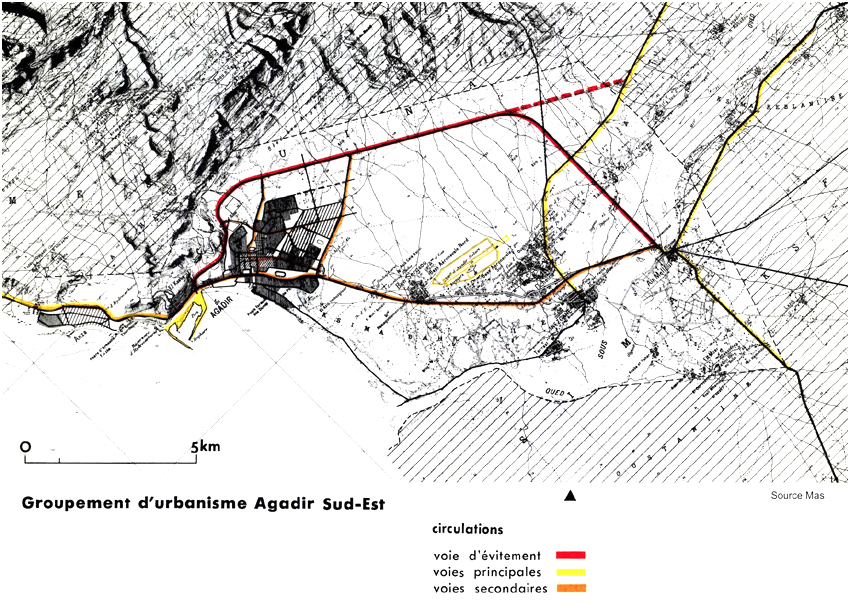

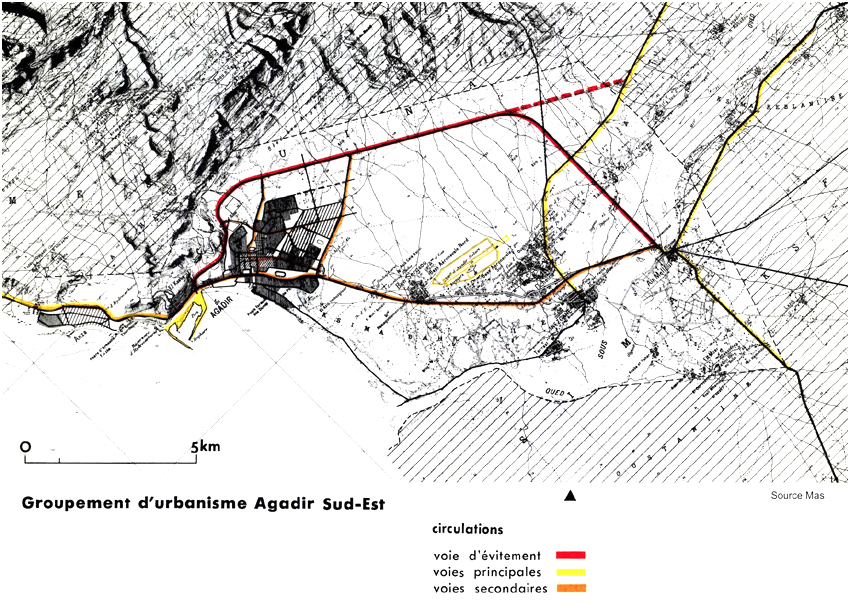

| Groupement d'Urbanisme

d'Agadir et de sa banlieue Sud-Est (1942) |

Les problèmes de croissance et de spéculation

foncière qui s'étaient posées avec acuité

sous le Protectorat concernant Agadir avaient été

analysés par Michel Écochard

(Directeur du Service de l'Urbanisme sous le Protectorat

de 1947 à 1953) et avaient donné lieu en 1952 à

un Plan pour le "Groupement d'urbanisme Agadir Sud-Est"

dans le but de contrôler le développement rapide

de cette banlieue.

En effet, la ville érigée en municipalité

en 1930, avait souffert d'une spéculation foncière

provoquée par la libération des terres (autrefois

collectives) que les propriétaires avaient gelé

pour réaliser des plus-values faciles.

La croissance anarchique qui en avait résulté,

avait nécessité l'étude d'une réglementation

protégeant les zones agricoles et forestières environnantes

: c'est ainsi qu'avait été créé en

1952 ce "Groupement d'Urbanisme d'Agadir du Sud-Est"

(Péré, 52).

À partir du dahir du 30 juillet 1952 relatif à

l'urbanisme, un plan d'aménagement et de zoning

fut constitué, protégeant de constructions tous

les espaces nourriciers, zones irriguées notamment et

tous les secteurs naturels (dunes, forêts, etc.). Cela

avait permis de réserver des secteurs d'extension d'habitat

et d'industrie et d'éviter les risques de spéculation.

Le périmètre de la zone dite Groupement Sud-Est

comprenait :

- La Municipalité d'Agadir,

- Les Centres d'Inezgane, Dcheïra, Ben Sergao, Aït

Melloul,

- Des zones rurales dont un important secteur irrigué

et de vastes terrains collectifs,

- Un grand domaine forestier en bordure du littoral entre mer

et embouchure de l'oued Souss sur une ancienne zone dunaire maintenant

largement fixée.

L'aménagement de l'ensemble qui servit de cadre à

la ville était donc déjà planifié,

seule la future ville nécessitait une adaptation somme

toute légère pour devenir le Plan directeur

de la future ville d'Agadir de 1960 présenté

par le Service de l'Urbanisme (P. Mas, Plan directeur et plans

d'aménagement, Revue africaine d'architecture et d'urbanisme,

n°4, 1966).

Le cadre juridique de ce groupement d'urbanisme demeura valable

après le séisme et n'eut à subir que de

légères retouches (P. Mas, Plan directeur et

plans d'aménagement, Revue africaine d'architecture et

d'urbanisme, n°4, 1966).

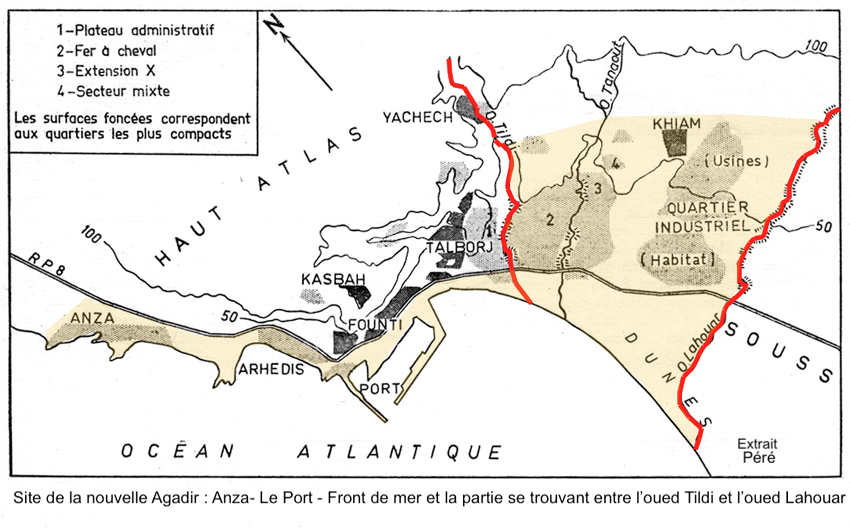

Finalement l'État opta pour le plan émanant

du Service de l'Urbanisme qui maintenait la ville dans son ancien

emplacement comprenant Anza, Le Port, le front de mer et

la partie d'Agadir ancien entre l'oued Tildi et l'oued Lahouar.

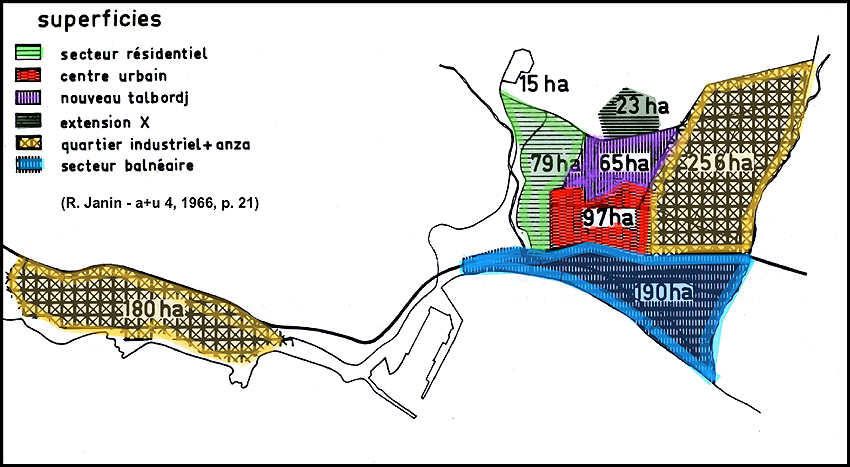

La surface totale constructible dans le cadre de l'ancien plan

représentait environ 1.100 ha.

Dans cette surface : 250 ha furent déclarés

inconstructibles (Kasbah, Founti, Talborjt, Yachech, Plateau

administratif).

Parmi les 800 ha qui demeuraient constructibles : 500

ha étaient encore libres.

Le site retenu de la nouvelle Agadir dans l'ancien cadre avait

donc l'avantage d'intégrer dans la nouvelle cité

d'importantes installations qui n'avaient été que

faiblement endommagées comme :

- Le port, indispensable à l'activité

économique régionale ;

- Une partie importante de l'infrastructure urbaine

évaluée à 10.000.000 DH ;

- Des bâtiments rescapés réparables.

Une fois les zones constructibles et inconstructibles déterminées,

un inventaire général des immeubles endommagés,

des infrastructures, des réseaux divers fut réalisé

qui permit de dresser précisément la liste des

immeubles réparables pouvant s'intégrer

dans le nouveau plan : ainsi, le port, les routes et rues en

bon état, certains bâtiments (Hôtel de ville,

le Lycée, des cités du QI et d'Anza, le Tribunal,

d'Instance, l'Hôtel de Police, les écoles et groupe

scolaire du QI Sud) certaines villas du fer à cheval et

immeubles (Paternelle, Cassou, SATAS, etc.) furent conservées

et réparées.

Les bâtiments réparables des zones maintenues

(Ville Nouvelle, Secteur Mixte et Extension X, Anza et QI Sud)

étaient évalués à 40.000.000 DH.

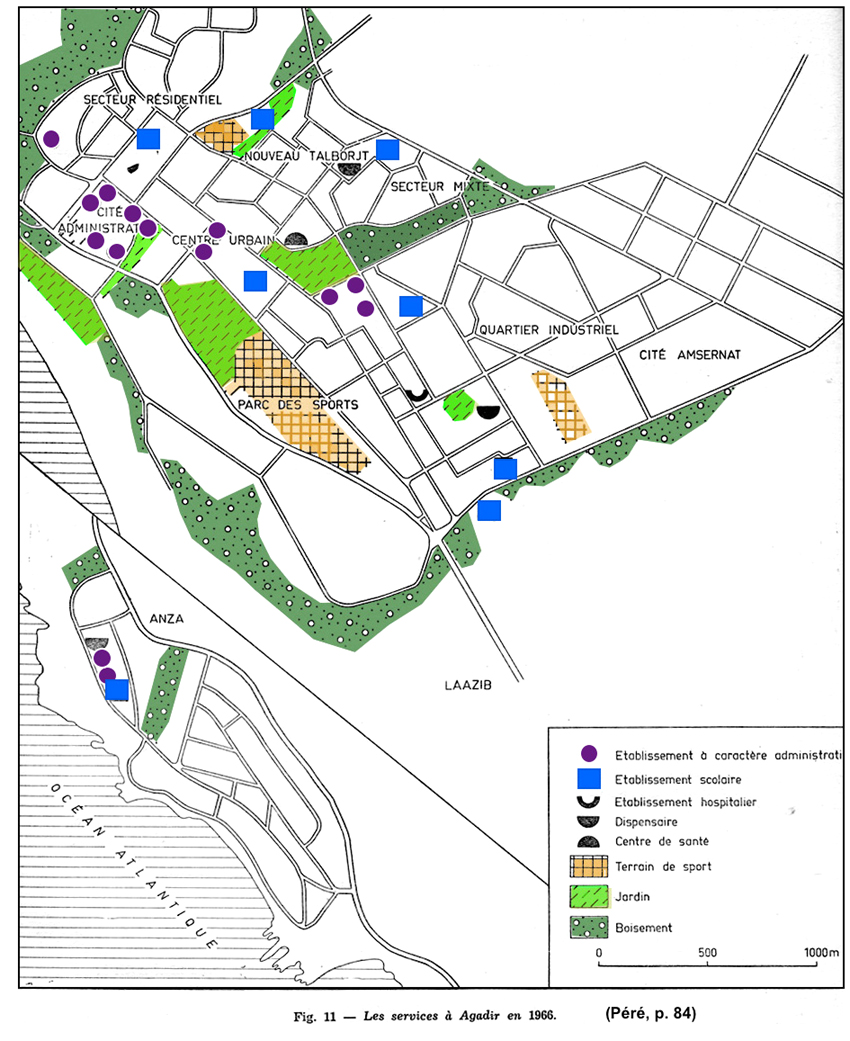

| Prévisions

concernant la population de la future Agadir |

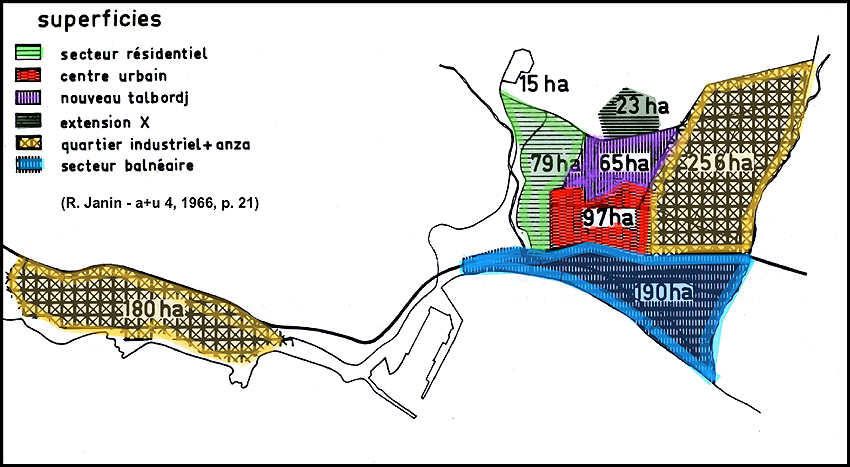

À l'intérieur de cette zone de 800 hectares

au total, fut prévu dans une première phase,

l'équipement en voierie et des services publics

des 500 ha destinés à accueillir dans le

futur une population de 50.000 habitants.

Agadir comptait environ 35.000 habitants avant le séisme

; il fut estimé que le chiffre de 50.000 habitants

serait atteint avant 20 ans par une population en plein

essor. Toutefois, le plan directeur réserva des zones

d'extension vers le Nord-Est pour permettre à la population

d'atteindre 90.000 habitants.

Il était important, selon l'urbaniste Pierre Mas, de

recréer une "ville groupée", où

"l'association intime des activités les plus diverses

devrait assurer un développement de la vie sociale aussi

riche et intense que possible". Car selon Mas, la ville

d'avant le séisme, donnait l'impression "d'une

œuvre trop ambitieuse, impossible à achever".

"À côté de quartiers modestes mais denses

et animés, s'étalaient des tracés de voies

somptuaires délimitant de nombreux terrains vagues où

se dispersaient un petit nombre d'immeubles et quelques villas".

" Inorganique, la ville n'avait ni centre, ni unité

", trop étendue elle avait de lourdes charges d'équipement

à supporter ce qui aurait freiné son développement

jusqu'en 1945.

Il fut décidé de "dimensionner"

la ville nouvelle en fonction des ressources de son "hinterland"

en permettant cette fois-ci une "extension raisonnable"

(Mas)

| Options du Plan directeur |

Il fut conçu en fonction de 3 fonctions "vitales"

reconnues à la ville :

1- Une fonction administrative :

Agadir, au moment du séisme, constituait le Chef-lieu

d'une vaste province de 53 000 km2 qui constituait une zone économique

du royaume, bien individualisée et isolée sur le

plan géographique (Mas a+u 4 p 6).

La ville et sa région disposait d'infrastructures

importantes :

1. Un port dont le trafic progressait régulièrement,

2. Un aérodrome prêt à recevoir des

moyens courriers à réaction,

3. Agadir était aussi un point de passage routier obligé

: tous les produits locaux y affluaient, tous les produits importés

y passaient.

La ville disposait de bâtiments administratifs dont

l'Hôtel de Ville, le Tribunal d'Instance

et la Sécurité régionale qui avaient

résisté au séisme et pouvaient être

remis en état.

2- Une fonction commerciale et industrielle :

Agadir drainait toute l'économie de la région

(agriculture, pêche et tourisme). Il s'agissait d'une zone

économique prometteuse sur le plan agricole et à

l'exportation, et des produits de la mer encore peu exploités

même si l'industrie de la conserve traversait une crise

due aux difficultés de commercialisation (en dehors de

la farine et engrais de poisson susceptibles de procurer à

la pêche locale de nouveaux débouchés) ;

les ressources minières semblaient moins importantes que

prévu. Parmi les industries, Agadir disposait d'une cimenterie

fabriquant un excellent liant et d'une minoterie.

Le commerce de gros et de demi-gros groupé à l'ancien

Talborjt avant le séisme drainait la production agricole

et les importations ; la ville devait rester un lieu d'échange

et de développement d'activités diverses ;

3- Une fonction touristique :

En raison de son climat exceptionnel et de sa très

belle baie et de sa plage magnifique, il fut décidé

de réserver aux hôtels et aux établissements

balnéaires un vaste secteur boisé en contact direct

avec la plage (P. Mas, 10). Agadir représentait un relais

pour visiter et découvrir le Sud marocain (Taroudant,

Tafraout, Goulimine, Anti-Atlas, Vallée du Paradis, Ida

Ou Tanane, etc.). Toutes les conditions devaient permettre à

Agadir d'assurer la 1ère place dans l'équipement

touristique du Royaume (Mas, 10).

Dans un 1er temps, une "ville provisoire"

fut créée pour abriter les sinistrés pendant

la période de reconstruction.

Plusieurs cités provisoires furent aménagées

autour de la cité ouvrière du Quartier Industriel

Sud et à Anza sur des terrains non immédiatement

utilisables.

Il fut nécessaire de déterminer très rapidement

avant que les plans d'aménagement soient terminés,

l'emplacement réservé aux édifices publics

comme l'Hôpital provincial.

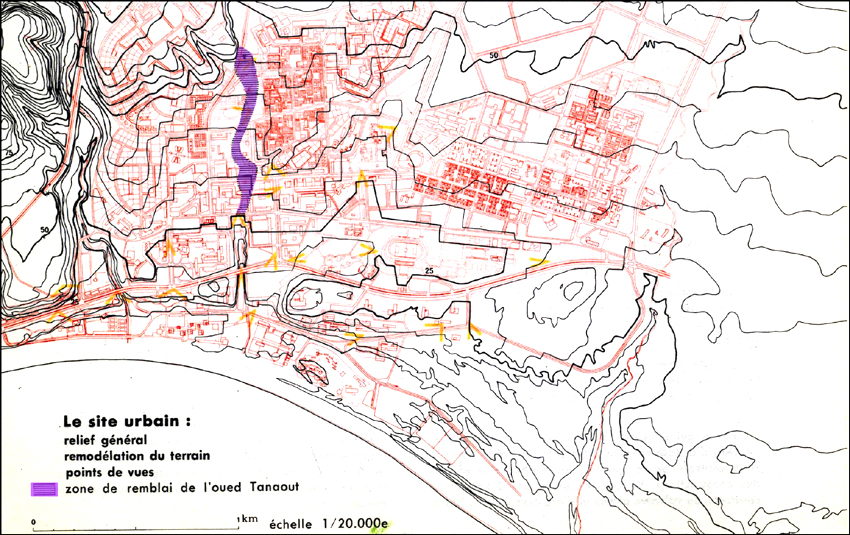

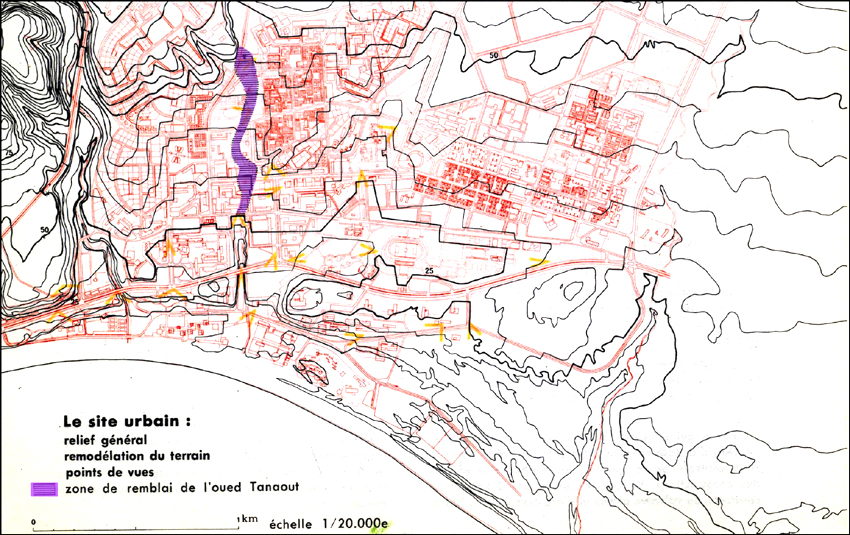

Il s'agissait de revoir tout ce qui touchait à l'assainissement,

les réseaux divers, la voierie et régler certains

problèmes liés à la topographie pour remodeler

la ville avant de commencer la reconstruction (exemple de l'oued

Tanout qui coupait la ville en 2).

| Les principes suivants

furent adoptés : |

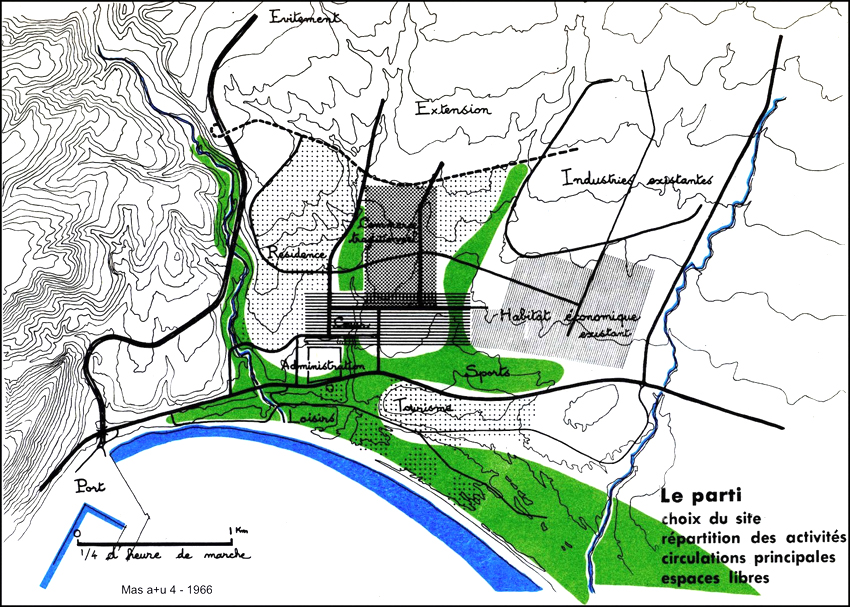

1. Permettre le développement des activités

industrielles et touristiques : En raison de ces 2 activités

jugées incompatibles (tourisme et industrie), la zone

des Dunes et les terrains situés entre la RP8 et la plage,

furent réservés aux activités touristiques

et balnéaires pour offrir une zone de développement

en profondeur disposant de vues sur la baie grâce à

un dénivelé de 15 m. Cette zone devait restée

en contact étroit avec la ville. Le secteur touristique

fut isolé des quartiers industriels par la création

d'une voie d'évitement, libérant les circulations

urbaines du trafic des poids lourds assurant une liaison directe

entre le port et le QI Sud ;

2. Créer un nouveau "cœur"

de ville, au carrefour des activités essentielles

;

3. Priorité fut donnée à la renaissance

du secteur de commerce traditionnel en intégrant le

"Nouveau Talborjt" au nouveau "cœur"

de la ville ;

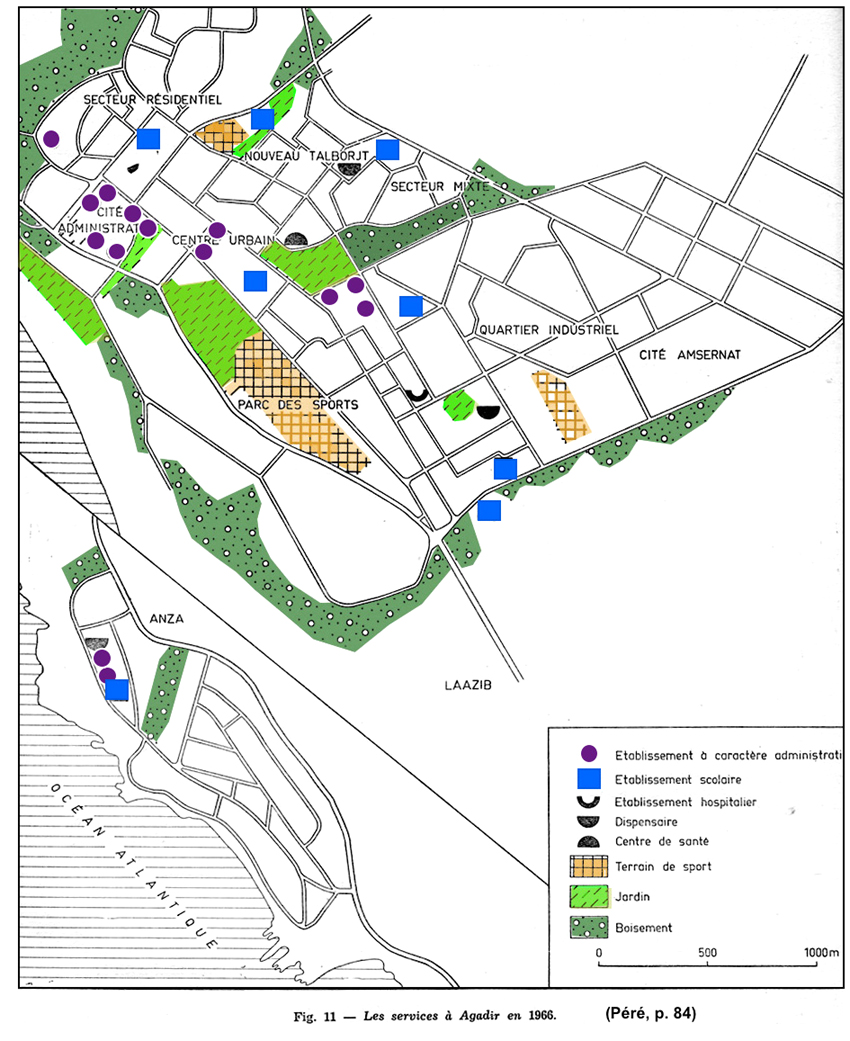

4. Regrouper tous les services administratifs et provinciaux,

les services des TP et ceux du Tribunal administratif auparavant

dispersés, au sein d'une Cité administrative

unique ;

5. Assurer le meilleur développement possible

des secteurs résidentiels périphériques

;

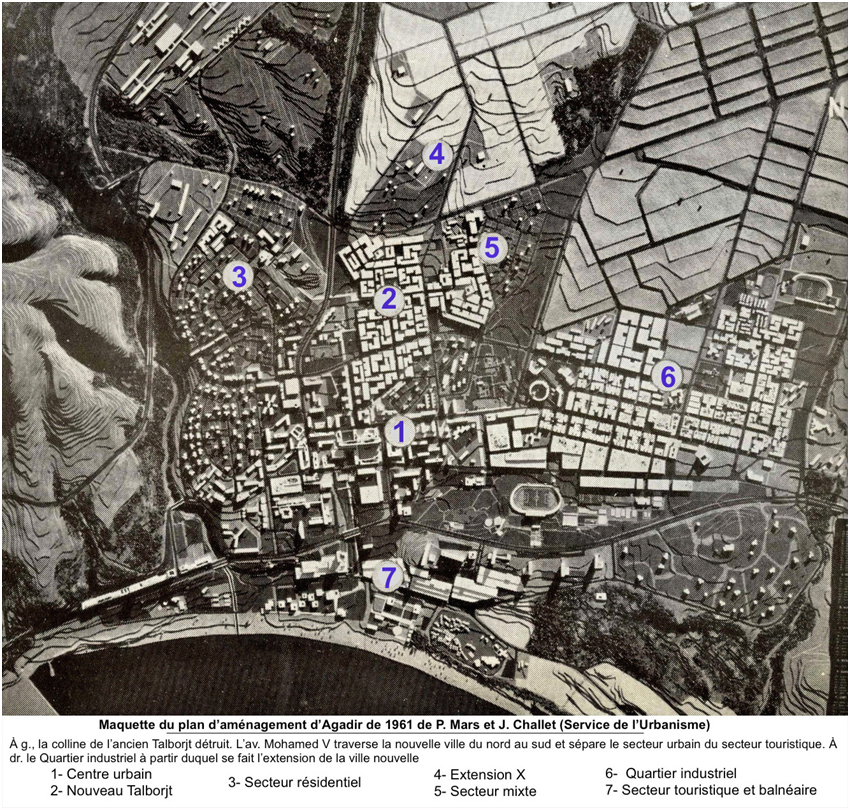

6. Établir un plan clair sur une

trame orthogonale avec des construction sur les points

hauts, les points bas et thalwegs étant réservés

aux jardins publics, boisements et terrains de sports (Mas, 11).

Une importance particulière était accordée

à l'aménagement d'"espaces libres publics",

jardins, boisements, places pour faire d'Agadir une ville

pour les piétons. Ces éléments étaient

reconnus nécessaires au développement des relations

de la vie sociale dans la cité (P. Mas).

Le plan d'aménagement devait s'inscrire sur

une trame orthogonale : les voies seraient moins larges que celles

de l'ancien plan d'Agadir d'avant le séisme, le gain de

place serait utilisé pour implanter des parcs de stationnement.

Une voie d'évitement fut conçue pour libérer

les circulations urbaines du trafic des poids lourds et assurer

une liaison directe entre le port et le QI Sud.

La route principale N°8 fut déviée vers

l'Ouest pour éviter Anza et constituer une nouvelle

entrée dans la ville offrant une belle vue sur la baie.

Première conséquence de la centralisation de

la reconstitution : Agadir fut la 1ère ville marocaine

à bénéficier d'un SDAU (Schéma Directeur

d'Aménagement et d'Urbanisme) et d'un PLHDU (Plan Local

d'Habitat et de Développement Urbain).

- Mas P. : Plan directeur et plans d'aménagement

(a+u, pp. 6-17, 1966)

- Beurret C. : Architecture et aménagements publics

(a+u, pp. 34-35, 1966)

- Péré M. : Agadir, ville nouvelle, Revue

de Géographie du Maroc, n°12, 1967

|