|

Les influences essentielles qui ont marqué ses études

et sa carrière proviennent selon lui d'Auguste Perret

mais surtout de Le Corbusier et du groupe des CIAM

dont il fit partie jusqu'à sa dissolution. Il sera

pénétré de la science des matériaux

et de la légèreté de l'architecture nordique

au contact de Ralph Erskine (Cohen, 419).

Il eut durant toute sa carrière des contacts étroits

et durables avec des architectes tels que José Louis

Sert, Paul Nelson, Richard Neutra, Oscar Niemeyer, Rogers et

Ralph Erskine.

En 1949, il ouvre sa propre agence à Casablanca (située

dans le quartier résidentiel d'Anfa) dans laquelle il

restera en activité jusqu'en 2007.

Il réalise de nombreuses villas à Casablanca

dont la célèbre villa Schulman (1951) d'un

"fonctionnalisme organique et inventif" et sa maison

personnelle en 1962 d'un "néo-brutalisme manifeste"

(Arch. Française d'O-M, 383).

|

Il fut membre de l'Union des Artistes Modernes et des

CIAM, membre du GAMMA du groupe CIAM-Maroc, membre du Cercle

d'Études Architecturales de Paris.

Il fut très impliqué dans les CIAM lors des

débats sur l'urbanisme.

Il participa à la revue "Carré Bleu".

Les années 50 connaissent une grande réflexion

sur l'urbanisme et le logement social avec le concept d'"Habitat

pour le plus grand nombre".

Azagury participe à ce mouvement.

Il conçoit le quartier d'habitations populaires du Derb

El Jdid (1957-1960).

|

À la fin des années 50, sa seconde maison et

son agence à Anfa constituent "l'un des manifestes

les plus achevés du néo-brutalisme corbuséen"

(AF O-M, 383).

Adepte du métissage, il accomplit de nombreux voyages

d'étude et aime mélanger les styles.

Après l'Indépendance du Maroc, il devient le

1er président de l'Ordre des Architectes du Maroc. Membre

de l'UAM. Il fonde le groupe Quadra avec Omar Alaoui.

Son œuvre est considérable après l'indépendance.

Il conçoit des groupes scolaires (Groupe scolaire Longchamp

avec l'architecte J. Lévy, AA 60, juin 1955, p.

68), l'Office du Thé à Casablanca avec Henri

Tastemain en 1956 et des ensembles d'habitat économique

ou populaire, des bâtiments pour le complexe touristique

de Cabo Negro en 1968.

|

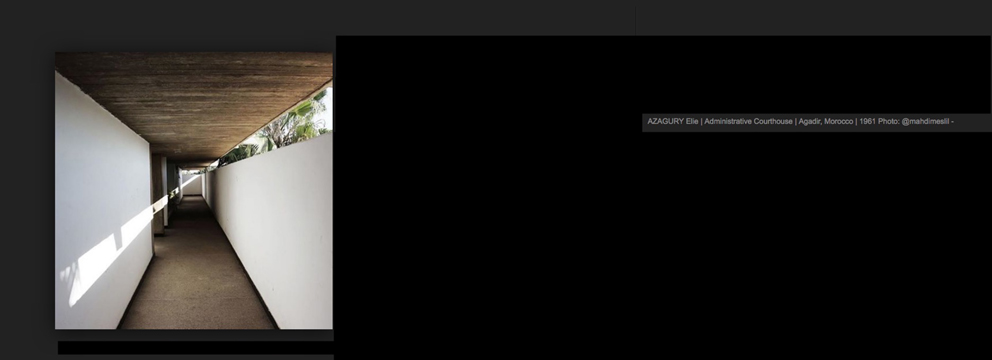

Il participe activement à la Reconstruction d'Agadir

Il conçoit :

Le Tribunal et la Cité administrative d'Agadir au début

des années 60 ;

La Banque Al Maghrib en 1997.

|

|

|

Il concevra avec l'architecte François Lemarié,

l'Hôpital Hassan II (ouverture de chantier en 1962)

;

|

Selon l'architecte Driss Kettani, Élie Azagury

fut un des derniers représentants de ces pionniers qui

avaient l'architecture au cœur et avaient donné ses

lettres de noblesse à l'architecture marocaine du XXème

siècle.

Cette architecture se caractérise par une rigueur structurelle,

une puissance plastique, l'authenticité des matériaux

et une touche de baroque ; une architecture moderne authentiquement

marocaine.

Élie Azagury disait :

"Il me semble indispensable lorsque les idées

neuves viennent en surface, de les exprimer avec la plus grande

force possible.

L'esprit de caricature ou de brutalité ne me dérange

pas, les années à venir adoucissent les formes

et, ce qui nous a semblé ou qui nous semble féroce,

devient quotidien".

"Mon travail à Agadir, dira-t-il, s'est fait

dans un climat d'enthousiasme et de fraicheur, j'étais

jeune, sur de moi, passionné et bouleversé par

la terrible catastrophe dans laquelle venaient de périr

20 000 personnes.

La collaboration a été parfaite, des liens profonds

d'amitié se sont créés entre nous et durent

encore aujourd'hui. La réalisation d'une pareille tâche

reste pour moi un exemple…"

|

"Aujourd'hui, constatait-il, l'architecture

moderne fait partie du paysage marocain et constitue un patrimoine

important.

Malheureusement ce patrimoine moderne ne suscite aucun

intérêt.

Mais en dehors de sa qualité architecturale et de sa valeur

esthétique, cette architecture doit faire partie de ce

patrimoine pour deux raisons :

Cette architecture est exceptionnelle et porteuse d'un message

social et d'une grande ambition marocaine.

Elle est spécifique à une époque et raconte

l'histoire du Maroc moderne".

|

Il disait que cette architecture (en dehors

de sa qualité architecturale et sa valeur esthétique)

devait faire partie du patrimoine pour les deux raisons énoncées

: le message social et l'histoire du Maroc.

Pour Azagury, les pouvoirs publics ont le devoir de préserver

cette mémoire, qui est la seule référence

historique spatiale et culturelle de la ville d'Agadir après

sa démolition totale. Malheureusement, disait-il, ces

bâtiments sont laissés à l'abandon et souvent

défigurés.

Plus tardivement, Élie Azagury sera plus acerbe et critiquera

le plan d'urbanisme, estimant en 2007 que l'occasion est venue

de reprendre le plan dans un esprit et une vision nouvelle. Il

jugera que celui ci tourne le dos à la mer, s'étale

sur une trop grande surface, que les équipements sont

trop éparpillés. "On ne peut pas se promener

à Agadir" répétait-il avec véhémence. |

Il ajoutait :

"Le résultat n'est pas brillant…

Il est vrai que les architectes qui ont participé à

sa reconstruction ont réalisé certains bâtiments

de bonne qualité mais l'urbanisme de la ville laisse beaucoup

à désirer. Sans m'étendre, je dirai que

l'on a fait d'une ville en bord de mer une ville de l'intérieur.

Le schéma directeur, très ambitieux, n'est pas

arrivé et arrivera difficilement à lier les composantes

de la ville. Après trente années d'existence, Agadir

présente des espaces indéfinis "des no man's

land" extrêmement difficiles à combler, il

est impossible d'y circuler à pied, sauf si l'on reste

dans un quartier, sur la plage ou dans un hôtel. Le centre

est décousu et s'étire difficilement, les vides

entre les hôtels sont désespérants, la mer

est inaccessible sauf pour quelques formations hôtelières

construites sur le littoral… Toutes ces erreurs peuvent

s'admettre lorsqu'il s'agit d'une ville de 2 ou 3 millions d'habitants

mais restent inexcusables dans le cas d'Agadir".

(Avril 2007, Rencontre d'architectes à Agadir lors de

ma mise en place d'Archimedia)

|

Il est mort à 91 ans à Casablanca.

- Sources Cohen, p. 461,

- Association de sauvegarde du patrimoine architectural du

XXème siècle au Maroc- Newsletter n°10, mars

2010,

- Architectures françaises Outre-Mer, notice biographique,

p. 383.

- Témoignage de Driss Kettani à la mort d'Élie

Azagury.

|